A. 研究背景

大学図書館は研究支援に加え,大学の教育方針に沿って学生の学習成果の向上に貢献するための教育・学習支援も,サービスの主軸として提供する必要がある。教員や授業と連動したサービス展開の必要性は長く指摘されてきたが,日本の大学図書館では実現・定着しにくい傾向にあった。図書館専門職制度が確保されておらず,教育研究支援を実質的に行える図書館職員が十分でない1)こと,大学教育に関して教員との間に一線引くべきとの考え方が根強い2)こと,教員の専門などにより期待される専門性や役割が異なるため,教員と図書館員の支援に対する認識のギャップがある3)こと,などが要因として考えられる。そのような中,“授業の中で図書館を重要な位置を占める存在として積極的に活用する土壌が,教員側でも図書館側でも整っていない状況”4)[p. 14]が現在も続いている。しかし,“図書館員と教室の教授陣との関係を改善することが,大学図書館と図書館員の存続の鍵”5)[p. 294]となり,“教員との連携は,図書館利用教育の内容の質と意味を向上させ”6)[p. 480],大学教員と図書館員との連携が“専門知識の結集,利用可能な資源や技術の活用を可能にし,学生の学習機会の最大化に繋がる”7)[p. 16]ことを考慮すれば,授業との連携を大学図書館業務の一部として検討する意義は十分にあると考える。

大学教育と連動した図書館の学習支援例としては,指定図書制度や特定授業を対象とした図書館利用教育が挙げられる。前者の指定図書制度は,1966年以降“文部省が予算措置を講じ,全国の国立大学を対象に段階的に実施するに及び,急速に発展”8)[p. 65]したが,結果的には日本の大学教育制度に馴染まず,現在でも授業と連携した運用は4割あるいはそれ以下の大学に限られることが2021年の西浦ら2)の調査で明らかになった。

後者の利用教育については,1991年の大学設置基準の大綱化で“図書館の働き・機能”や“図書館専門職員配置の必要性”が明示された際には,“利用者教育は大学図書館における最も専門的な業務の一つであり,新しい設置基準にいう専門的職員に相応しいもの”9)[p. 18, 21]との見方もあった。しかし特定の授業と連携する利用教育に関しては2001年時点でも53.8%と実施率は低く,教員と連携不足との図書館員の意見も確認できる10)[p. 40–43]。

2008年には,インターネットの普及により大学生の情報リテラシー能力や文献探索能力の格差が広がる中,“6割を超える教員が「学力低下」を問題視し,特に論理的思考力や表現力,主体性などの能力が低下していると指摘”11)[p. 35]したことが報告された。同年,大学設置基準の一部改訂もあり,ディプロマ・ポリシーと共に,授業の方法・内容,学修成果の評価の基準をシラバスに明記すること等を定めるカリキュラム・ポリシーの確立と明示や,ファカルティ・ディベロップメント(FD)の義務化等が求められることとなる12–14)。このような動向と共に「学術情報基盤」としての大学図書館も教育への関与の必要性がより高まった。文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム(特色Good Practice: GP)」15)では明治大学図書館の事例のように,大学教育と大学図書館の連携を意識した取組の採択も見られた16)。2010年前後からゼミツアー,出前講義,教員と図書館員の協働授業,アクティブラーニング・スペース(Active Learning Space: ALS),ライティング指導,サブジェクト・ライブラリアンによるレファレンスサービス,英語学習への支援などが,教育・学習支援のサービス先進例として注目されるようになり,学部生の能力向上への方策が取られてきた。その成果は2013~2017年度の「大学図書館における先進的な取組の実践例」でも紹介されている17)。

2016年の「大学教員の教育活動・教育能力の評価の在り方に関する調査研究」の結果では“学生の学力レベルのバラつき”という課題に対して“基礎教育の教材(教育方法)や学生評価(教育の到達レベル)の統一化”18)[p. 3]を図るなどの対策が提案されている。このような状況に学術情報基盤としての大学図書館も,大学教育に貢献すべく,大学生に対する学習支援サービス,特に利用教育(情報リテラシー教育)に力を入れてきた11)。

2019年に加藤らが,大学改革支援・学位授与機構が行った第2サイクル機関別認証評価の結果から“産業界が高く評価した/改善を期待する学士課程修了者の能力”と“学生の主体的学習の促進に関わる「単位の実質化」に向けた大学の取組”を分析したところ,“学士課程修了者の能力として,「真面目,常識,マナー,誠実さ」などの基本的態度はすべての大学に認められた一方で,「主体性」「協調性」(全大学のうち約25%),「課題発見力」「論理的思考力」「問題解決力」「実行力」(~15%)について高く評価された大学数は急減」,「学士課程修了者に対して弱いと感じる能力として,「英語力(62%)」「国際感覚(29%)」が挙げられ”るとしている19)[p. 99–100]。2010年前後から10年以上経った現在でも大学図書館には,情報リテラシー能力,文書作成能力,語学力などの向上に資するため,教員や授業と連携しながら,ゼミツアーなどの利用教育,ライティング指導,語学支援などが引き続き求められる状況だと推察できる。

B. 日本の大学図書館の利用教育の流れ,状況,問題点に関する関連文献

次に,A節で学習支援の代表例として挙げた利用教育について整理する。日本の大学図書館の利用教育の状況を把握できる初期の調査に1956年の「大学図書館の運営・活動状況調査」20)がある。当時オリエンテーション(新入生ガイダンス)的な利用教育実施館が調査対象館の内26.8%(22/82館)はあったと分かる。以降,利用教育の項目が含まれる複数の関連調査で実施率の増加が確認できる21–26)。1990年代にはコンピュータ・ネットワークが急速に進展し,1994年時点で“日本の大学図書館におけるOPACの普及率は約6割”27)[p. 83]という状況になると共に,情報リテラシー教育の概念の導入も進み,利用教育に関する調査・論文や文献レビューが増えたことが確認できる1, 10, 28–34)。

これまでに実施された調査の主な手法は質問紙調査であるが,対象大学の数,大学種別,規模,調査実施年は異なる。また,全ての調査において,利用教育をオリエンテーション,科目関連型,独立型に統一した基準で類型化されているわけではないため,調査間で単純に割合を比較することは出来ない。その点を踏まえた上で,上記の内15文献1, 10, 21–26, 28–34)(1956~2007)から利用教育の傾向をいくつか挙げる。①オリエンテーションの実施率は1970年代には9割前後まで伸び,その後安定している1, 10, 21, 22, 26, 28, 29, 33)。②図書館単独で実施する講習会の割合も2000年代には9割前後に伸びたが,オリエンテーション実施の割合には届かない1, 10, 22, 29–31, 33)。③授業と連携する利用教育の実施率は,オリエンテーションや図書館単独講習会の実施率よりも低い1, 10, 25, 26, 28–31)。④授業と連携する科目関連型(教員の個別申込で授業の一部で実施),科目統合型(特定授業の数コマに組み込まれて実施),独立型(独立した科目として実施)の中では,科目関連型の割合が高い1, 25, 29–31, 34)。⑤基本的な文献探索法等の内容のものに比べると,レポートの構成や文章作法などを扱うレポート作成支援など,高度な内容の利用教育の実施率は低い1, 10, 24, 29–31, 33)。

①~⑤をまとめると,大学全体で開催されることが多いオリエンテーションを除き,授業科目あるいはその一部として開催されるもので内容が高度であるほど実施率が下がり,授業とは関連がなく内容も基礎的で図書館単独で提供するものほど実施率が高い傾向があると指摘できる。この傾向は,これまで多くの関連文献で繰り返し指摘されている問題点を反映している。大学教育との連携の希薄さを背景に,教員と図書館との協力の重要性を訴える声がある一方で,図書館員が教育に関わるべきではないという声もあり,関係者間の認識の相違が問題視されてきた。村上らは,利用教育の実施方法が,どの規模でも“教員主導型”であることから,“図書館側からは踏み込みにくい領域”30)[p. 150]としている。2000年代に入っても“わが国の大学教員や大学図書館人の間では「教育は教員がするもの」という考え方が未だ優勢”で,“大学教員と協働で情報リテラシー教育を行っていくべき”35)[p. 186–187]との問題点が指摘される。上岡らも利用教育は“図書館が単独で行い,設置科目の内容とは切り離された形”になっており,“学生の実践の文脈の中での情報リテラシー教育”,“リアルな課題に取り組むこと”36)[p. 227, 229, 232]の重要性を課題として提示している。

図書館員が教員の領域に踏み込むべきではないとする考え方を利用教育の問題点の内的要因とすると,図書館専門職制度やシラバスの未整備などの外的要因も存在する。『今後の「大学像」の在り方に関する調査研究(図書館)報告書』(2007)には,授業との連携のためには“シラバスの読解と分析が有効”と指摘がある一方で,“教員と連携したリエゾン・ライブラリアン(連絡調整担当図書館員)的活動”について,“図書館専門職の制度が確保されていない”日本の大学図書館では,“明らかに困難がある”1)[p. 20]と記されている。米国ではシラバスを図書館による授業支援のための情報源とするケースが多く見られるが,日本の大学ではシラバスを“きわめて画一的な様式で作成することが義務づけられている場合が多く,現実におこなわれている授業の多様性を反映しているとは言い難い面”37)[p. 23–24]がある。このような事情から,各授業の実際の内容をシラバスから正確に読み取ることは難しく,図書館利用教育のプランを立てるために適した資料と見なされることも少ない。担当教員に直接コンタクトを取ることで各授業の詳細について知ることはできるが,実際にどの程度の図書館員と教員が授業計画について連絡を取り合っているのかについて現状を示す調査もほとんど見られない。専門職制度の問題やシラバスの形骸化は,日本の大学図書館における利用教育の問題点の外的要因と捉えることができる。その他,恒常的な経営上の問題として予算,人員数,時間の不足なども挙げられる1, 10, 23, 38)。

C. 本研究における授業と連携した教育・学習支援の位置付け

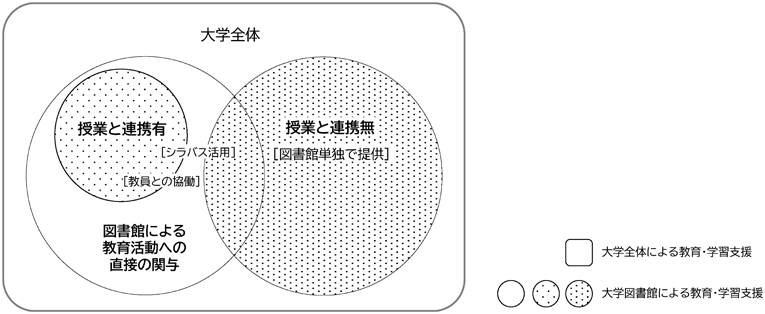

「A. 研究背景」で述べたように,大学図書館は大学の教育方針に沿って学生の学習成果の向上に貢献するための教育・学習支援もサービスの主軸として提供する必要がある。大学教育の大きな枠組みとして教育方針が掲げられ,前提としてその枠組の中で教員は各担当の授業を行っている。本研究では,教員が大学教育の教育方針に沿った教育を学生に提供し,学生はそこから学びを得る,という前提に立ち,大学図書館と個々の「授業との連携」に注目する。広い意味では,授業との連携が無いケースでも,大学の教育方針の大枠の中でサービスを提供すれば「教育・学習支援」を提供していると解釈できる。大学図書館と大学教育の連携不足への懸念や批判は,教員との連携不足,授業との連携不足を意図するものが多いが,「教育・学習支援」の全体像の中での位置付けが明確にされてこなかった。この解釈の混乱を避けるために,本研究における「教育・学習支援」の全体像と,「授業との連携」の位置付けのイメージ図を第1図に示す。

四角の枠内が大学全体を指し,その中で大学図書館に関わる部分を3つの円に分け,重なる部分,包含する部分などを大まかに表現している。この図で示す各区分の面積は,実際の支援提供の割合を表すものではない。あくまで区分や位置付けを示すイメージ図である。3つの円それぞれの内容は「授業と連携の無い図書館単独で提供する支援」(右の円),「教育活動に直接関与する支援」(左の大円),「授業と連携のある支援」(左の小円)である。「授業と連携の無い図書館単独で提供する支援」(右の円)と「教育活動に直接関与する支援」(左の大円)は重なり合う部分があり,「教育活動に直接関与する支援」(左の大円)は「授業と連携のある支援」(左の小円)を包含する。「教育活動に直接関与する支援」(左の大円)の範囲は,『大学図書館の整備について(審議のまとめ)』39)の「教育活動への直接の関与」の項を参考にしている。そこには,“情報を探索し,分析・評価し,発信するスキルを一層高める情報リテラシー教育は,大学図書館が主体となって取り組むことが求められており,カリキュラム開発や実施を教員と協同して行うだけでなく,図書館職員が教員を兼任するなどして,直接授業を担当することも視野に入れるべき”39)[p. 11]との記載がある。情報リテラシー教育は,大学教育の重要な一部として大学図書館が主体となって取り組むことが求められており,授業とは関係なく図書館単独で講習会などの支援を提供することがある(右の円)。関連のカリキュラム開発などは教員と協同で行う(左の大円)が必ずしも個別の授業と連携して支援を行うとは限らず,図書館単独での提供(右の円)と重なる部分が出てくる。そして,「教育活動に直接関与する支援」(左の大円)は「授業と連携のある支援」(左の小円)を包含している。この図の内「授業と連携有」の左の小円が,本研究で注目する大学図書館と個々の「授業と連携する教育・学習支援」である。

「授業との連携」とは,各担当教員と直接コミュニケーションを取った上での連携の他,授業計画であるシラバスなどで図書館側が各授業内容について把握した上で間接的に連携を取るケース(個別の授業内容(シラバス)に合わせて図書館が作ったサービス)も含める。各担当教員と直接コミュニケーションを取った上での連携の場合は,「図書館員の働きかけに教員が応じるケース」,「教員からのリクエストで図書館が実施するケース」が考えられるが本研究ではどちらも「授業との連携」と捉える。互いにコミュニケーションを取った上,あるいはシラバスで授業内容の詳細を把握した上で計画され,授業と密接に関係がある内容であれば,実施のタイミングは授業内・授業外を問わない。「学術情報基盤実態調査」における「教員との協働・連携」という表現を採用しないのは,授業との連携の有無が明確にならないため,本研究では授業に関連した教員との協働・連携という意味で「授業との連携」という表記を用いる。また本稿では,次節以降,「教育・学習支援」を「学習支援」の表記に統一する。なお,学生が個々人で授業のために利用する学習支援サービスについては,把握が難しく,また本研究のテーマの範囲でもないため,今回の調査範囲に含めていない。

D. 調査対象とする学習支援サービス

調査対象とする学習支援サービスについて説明する。1つ目はB節で既に述べた「利用教育」である。これを「オリエンテーション」,「図書館が独自に開催する講習会」(学生希望者対象),「教員が授業のために依頼するオーダーメイド講習会」(科目関連型),「必修授業の1~2コマに組み込まれる講習会」(科目統合型)に区分して調査する。

次に,『大学図書館の整備について(審議のまとめ)』39)[p. 10–11]に挙げられた学習支援の代表例からも対象を設定した。“ラーニング・コモンズ,図書館職員等によるレファレンスサービス”などが挙げられ,ラーニング・コモンズ(Learning Commons: LC)”はALSと同様に,「場」や「設備」などを提供するだけでなく,教員や図書館員が“学生の自学自習を支援”したり,“大学院生や学部3, 4年生などが自身の経験などに基づき下級生を指導する体制を組織化”することなどが効果的とされる。そのような場で“学生がレポートや論文の書き方を実践的に学んだり”,“学生や教職員の知的交流活動の活性化を図る”などの効果が見込まれている。このような記述から,「レファレンスサービス」,「ALS」,「レポート作成支援」,「ピアサポート」も本研究の調査対象とした。

さらに,“学士課程修了者に対して弱いと感じる能力”として加藤らが挙げていた“英語力”や“国際感覚”19)へ対応する学習支援としては,2016年の『教育研究の活性化を引き起こす創造的な改修(リノベーション)事例』40)の「学生の修学支援に資する施設整備(ラーニングコモンズ等)」から,北海道大学附属図書館の語学自習室,東北大学附属図書館のグローバル学修室,新潟大学中央図書館の外国語学習支援スペース,名古屋大学中央図書館のディスカバリスクエア,香川大学図書館のイングリッシュカフェなどの整備が確認できる。そこでは,英語多読資料等の提供,英語のみで会話し留学生と交流する機会などが設けられ,図書館がグローバル人材の育成に寄与する効果が見込まれている。そのため,「英語学習支援(Reading & Writing)」と「英語学習支援(Listening & Speaking)」も調査対象とした。

ウェブサイト調査では上に挙げた「オリエンテーション」,「図書館が独自に開催する講習会」,「教員が授業のために依頼するオーダーメイド講習会」,「レポート作成支援」,「英語学習支援(Listening & Speaking)」,「英語学習支援(Reading & Writing)」,「ALS」,「ピアサポート」,「レファレンスサービス」の9項目を中心に分析する。インタビュー調査では「必修授業の1~2コマに組み込まれる講習会」も含める。

E. 用語の定義

「利用教育」,「ALS」について説明する。

まず,「利用教育」は「利用者教育」や「図書館利用教育」とも呼ばれ,大学図書館の学習支援サービスとして従来より重要視されてきた。用語の統一化が厳密に図られているわけではないが,広義には図書館の利用者を対象とする“教育的活動”で,“図書館を含むさまざまな情報(源)の効果的利用に必要な知識や技能(情報リテラシー)の修得を目指す種々の活動”を指す41)。“従来,「図書館利用教育」「図書館利用者教育」「図書館利用者ガイダンス」などと称された教育内容を,資料の電子化・情報ネットワーク環境の整備などにともない,拡大させたもの”42)[p. 289]であり,近年は情報リテラシー教育の一環として扱われる。

“レファレンスサービスの一部として位置づけられ”43)[p. 183]るため,大学図書館では利用教育を参考調査係が担当しているケースも多いが,本稿ではレファレンスサービスと講習会,ガイダンス,オリエンテーション等の利用教育は別のサービスとして扱う。両者の違いは“レファレンス・カウンターにおける利用者教育が顕在的利用者を対象としているのに対し,グループ対象の利用者教育は…潜在的利用者をも対象としている”点である29)[p. 133]。つまりグループ対象の利用教育をオリエンテーションや講習会,ガイダンスに相当するものと捉え,その他の質問回答や一対一の利用教育などについてはレファレンスカウンターでの質問対応の範囲に入ると解釈する。

本稿では表記として「利用教育」を使用する。「レファレンス」の名称も,リファレンス,参考調査,参考業務など複数あり固定されていないが,本稿では「レファレンス」を使用する。ただし,いずれも引用する際にはその文献の表記を転記する。

ALSは,「学術情報基盤実態調査」の「用語の解説」44)によると,“複数の学生が集まって,電子情報や印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にするスペースであり,コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく,それらを使った学生の自学自習を支援する人的サービスも提供しているものを指す”と定義されており,これを採用する。「LC」も「ALS」とほぼ同義として扱う39, 45, 46)。

F. 問題意識

2020年度の「学術情報基盤実態調査」(文部科学省)47)では,“大学図書館の管理運営等において,解決すべき課題のうち,重要と考えているもの”として「教員との協働・連携」を選択している大学が76.4%(612/801校)に上る。大学種別で見ても国立大学77.9%,公立大学77.7%,私立大学76.0%となっており,いずれも同程度の高い割合を示している。規模別(Aが8学部以上,Bが5~7学部,Cが2~4学部,Dが単科大学)に見ても,どの規模でも6割を上回る。「学術情報基盤実態調査」で「教員との協働・連携」が初めて選択肢に記された2011年度の結果と比較すると,全規模の大学で2020年調査の方が高い割合を示している。課題を抱える大学が増えた,あるいは「教員との協働・連携」に対する意識が高まり,課題が見えてきたとも取ることが出来る。

竹内・國本(2020)の指摘通り,従来,“大学図書館の機能に関する議論は,大学図書館という閉じた世界の中での変化”であったが,これからは“より大きな文脈の中に大学図書館を置いた上で…新しい機能を実現することが求められる時代”48)[p. 2062–7]である。米国の大学図書館のように,“図書館員による教育を中心とした考え方から,学内改革への貢献と実現に重点を置く考え方へと発想を転換”し,“学内改革に直接関与することが可能”49)[p. 48]になるよう,日本においても積極的な検討が期待される。そのような中「A. 研究背景」で確認したように,今日では大学図書館と授業とが連携した学習支援や,教育活動への直接の関与が公に奨励され,関連サービスの多様性が見られるようにもなってきている。

しかし,古隅・三輪(2022)によると,ALSの整備の進捗などは,国立大学が国の施策の影響を強く受ける一方,“公立大学は私立大学と同様に小規模大学の割合が高く,多様な設置母体のもとで運営されており,施策の足並みは揃いにくい”46)[p. 158]傾向にあり,“大学の設置者によって格差が生じ”46)[p. 161]るため,一部の先進的な事例から全体を把握することは難しい。

また,大学図書館の学習支援と授業との連携に関する現場の図書館員の認識や業務状況についての調査・研究は少なく,日本の大学図書館全体としての傾向や課題を特定する基礎的データが十分ではない。今後のサービス向上に繋げるため,現状を把握した上で課題を特定し,それに取り組む策を検討する必要があると考える。教員の認識調査は実施済4)であるため,本研究では大学図書館員に焦点を当てた調査を行う。

G. 本研究の目的

本研究では,日本の大学図書館において,授業と連携した学部生に対する学習支援の現状と課題について,主な学習支援サービスの設置状況や実際の取り組みの面から明らかにすることを目的とし,以下のリサーチクエスチョンを設定した。

- RQ1. 学習支援サービスの実施状況にはどのような特徴や傾向が見られるか

- RQ2. 図書館員が授業と連携した学習支援に取り組む際,困難に感じることは何か

- RQ3. 図書館員が学習支援を提供するにあたり,教員と連絡を取る主な手段は何か

- RQ4. 授業との連携による学習支援には,どのような効果が期待されているのか

「G. 本研究の目的」で設定した4つのRQに答えるため,ウェブサイト調査,インタビュー調査の2つの調査手法を採用した。ヒトを対象とするインタビューは筑波大学図書館情報メディア系倫理審査委員会の承認(研究倫理審査(第21-93号))を得た上で実施した。

A. ウェブサイト調査の概要

本研究におけるウェブサイト調査とは,調査者が各大学のウェブサイト等で公開されている情報源から必要な情報を収集する量的調査の手法を指す。公開中のデータを収集する方法であれば,調査対象の手を煩わせることなく,学習支援サービスの実際の実施状況や特徴・傾向などについて,全数調査を行うことが可能で,標本誤差や無回答誤差を回避することができる。情報収集及び入力作業は全て手作業であり,2021年8月~2022年2月の間に入力作業を行った人数は延べ20名であった。作業内容や判断基準をできる限り統一するため,作業協力者には,調査者が作成したマニュアルを配布し,全員がそれを読んだ上で作業にあたった。情報源は,各大学の図書館HPを最優先としたが,独立した図書館HPを持たない大学もあり,また図書館HPがあっても掲載情報量が十分でないことも多いため,対象とする情報源の範囲は広く設定した。マニュアルには調査対象とする情報源を優先順位の高いものから,①対象の大学図書館のHP,②対象の大学の「施設・設備」のページ,③対象の大学のHP全体,④対象の大学の公開資料,具体的には『事業計画』,『事業報告書』,『大学機関別認証評価報告書』,『自己点検・評価報告書』,『学生便覧』,『大学年報』,『図書館年報』,『図書館利用案内』など,その大学が発行した資料,⑤対象の大学や図書館のSNS,の順番にリストアップした。

1. 調査対象の大学

調査候補の大学は,文部科学省「学術情報基盤実態調査」の「付表1 規模別大学一覧表(2020年5月1日現在)」に掲載の国公私立大学(801校)である。本調査では学士課程に在籍の学生に対する大学図書館の学習支援に焦点をあてることから,「大学院大学」と「専門職大学」の34校は除外し,767校を有効な調査対象とした。「規模別大学一覧表」では,国立,公立,私立の各大学がA(8学部以上),B(5~7学部),C(2~4学部),D(単科大学)の規模に分類されている。この内訳は第1表の「大学数」で示す。公立A規模大学は1校のみで,そのままでは大学が特定されてしまうため,公立B規模大学と統合している。

第1表 調査対象大学:大学種別・規模別基礎データ | 国立A | 私立A | 公立AB | 国立B | 私立B | 国立C | 公立C | 私立C | 国立D | 公立D | 私立D |

|---|

| 大学数(件) | 20 | 44 | 11 | 19 | 88 | 19 | 39 | 268 | 24 | 41 | 194 |

| 対象学生総数 | 15,434 | 18,956 | 5,573 | 7,842 | 6,293 | 4,485 | 1,573 | 2,344 | 2,653 | 893 | 1,076 |

| 平均(人) |

| 参考受付数 | 11,744 | 7,323 | 4,409 | 3,417 | 1,853 | 2,102 | 708 | 634 | 1,262 | 732 | 355 |

| 平均(件) |

| 図書館費総額 | 774,876 | 683,939 | 196,918 | 254,045 | 191,563 | 136,233 | 57,504 | 65,584 | 75,554 | 37,535 | 34,292 |

| 平均(千円) |

「学術情報基盤実態調査」では大学の学部数に応じた分類になっており,各大学図書館の状況を確認する際は図書館の悉皆的な統計書である『日本の図書館:統計と名簿』の2019年度版(電子媒体版)50)を利用した。対象大学は2020年5月1日時点の「規模別大学一覧表」に掲載の大学であるため,2019年度版の集計よりも後に開校された大学(2件)のデータは含まれない。加えて当該統計書の調査票には未回答の図書館もあり,767大学のうち,計30大学の基礎データが2019年度版に未収録であった。その半数の15大学は当該統計書の2020年度版51)へ回答を提供しているため,これら15大学(2%)には2020年度版(冊子体)のデータを用いた。残り15大学(2%)は基礎データを用いた分析の際には除外することとし,母数は752となる。なお当該統計書の2019年度版と2020年度版にデータが収録されている大学でも,項目によっては無回答の場合があり,母数は752から多少変動する。第1表の2~4段目では「奉仕対象学生総数」(回答無し4件),「参考(レファレンス)受付件数」(回答無し0件),「図書館費総額」(回答無し18件)について大学種別・規模ごとに平均値をまとめ示している。母数は748, 752, 734である。全体的に規模が大きいほど平均値が高くなり,大学種別では公立,私立,国立の順に平均値が高くなる傾向が見られる。

2. 調査対象のデータ(学習支援サービス項目)

調査対象のデータは,前章D節で説明をした①オリエンテーション,②図書館が独自に開催する講習会,③教員が授業のために依頼するオーダーメイド講習会,④レポート作成支援,⑤英語学習支援(Listening & Speaking),⑥英語学習支援(Reading & Writing),⑦ALS,⑧ピアサポート,⑨レファレンスサービスの9項目である。第2表には,各項目の略名(便宜上本文中で使用する名称)と,データ収集作業時のマニュアルに記載の判断基準を簡単に示す。データ入力作業をする際,ウェブサイト上で1つのサービス記述に対して,第2表の複数の項目が当てはまるものがあった場合は,全ての項目をカウントした。例えば,ALSでレポート支援サービスが提供されている場合,「⑦ALS」は場や設備の面での学習支援,「④レポート支援」は相談員の配置などソフト面での学習支援として,それぞれカウントしている。また,コロナ禍の影響で中断されたサービスについては,情報源から一時的な中止であると分かる場合には,存在するサービスとしてカウントした。

第2表 収集対象データ項目・判断基準| 調査対象項目(略名) | データ収集の際の判断基準 |

|---|

| ①オリエンテーション | 初歩的レベルの利用教育。新入生(あるいは図書館の基礎的な情報を学びたい学生)に向けて行われるものを想定。大学全体でのオリエンテーションが確認できても,「図書館」について説明があるかどうか不明な場合は,カウントしない。 |

| ②講習会[希望] | 初歩的レベルの次のレベルの利用教育。「論文の探し方」「データベースの使い方」「法情報の探し方」など。講習会,ガイダンス,セミナーなどの名称がよく使われる。学生希望者が受講。 |

| ③講習会[教員] | 担当教員の希望・判断で,個別に講習の申込があった場合に図書館が授業用に講習を行う形式(科目関連型)。図書館員が授業教室へ出張するケース,教員が学生を図書館内の指定された場所へ引率し館内で講習が開かれるケースなどあり。 |

| ④レポート支援 | レポートのための資料案内にとどまらず,レポート作成法についての講習会開催や動画作成,レポート作成法(構成,章立て,表現など)についての相談・指導窓口の設置などを指す。 |

| ⑤英語[L&S] | 館内に,留学生と交流,英語でのプレゼンなどを可能にする場や助言を与える人材の配置の有無。その他にも音源を聞き,声を出して発音練習ができるエリアが設置されているケースも含む。 |

| ⑥英語[R&W] | 英語で文章を書く・読むことを支援するサービス。実際に英作文や読解のアドバイスを提供する窓口や,相談できる担当者が置かれている場合を想定。英語多読資料の提供もここに含める。 |

| ⑦ALS | アクティブラーニングを主眼に置いた空間。図書館が管理しているものを想定。館内あるいは大学内に設置されていたとしても,図書館以外の部署が管理と判断できる場合はカウントしない。 |

| ⑧ピアサポート | 図書館内で学生スタッフが学生の学習を支援する窓口。スタッフとしては大学院生が選ばれることが多いが,大学によっては学部生がスタッフに選ばれているケースもある。 |

| ⑨レファレンス | 図書館員が学生の相談に対応する相談窓口。多くの場合,基本的な図書館利用,資料の所在についての案内,事項調査,ILLの受付などのサービス。レポート作成支援に対応する館もある。 |

B. インタビュー調査の概要

ウェブサイト調査だけでは確認が難しいサービス提供状況の詳細や,図書館員の認識などを調査するために半構造化インタビューを採用した。調査は2021年12月から2022年3月に実施した。

1. インタビュー協力者

対象館の選定は,ウェブサイト調査の結果から,国公私立のそれぞれ同規模の大学間で予算,蔵書数などの基礎データやサービス提供数などに平均を上回る要素,あるいは特徴的な要素が認められる館を確認した上,ウェブ上で問い合わせ先が入手できる館にメールで依頼状を送付した。依頼状には「新型コロナウイルス感染症対策としてZoomでの遠隔インタビューになること」を明記した。研究計画の概要や個人情報保護の方法に関する事項,インフォームド・コンセントに関する事項などを記載した「同意書」も併せて送付し,全てにおいて同意が得られた館に対してインタビューを実施した。最終的な調査協力者は,18の大学図書館の図書館員27名である。協力館の詳細は第3表にまとめた。1館(L10)は直接のインタビューではなく「文書回答であれば可」であったため,文書でのやりとりを行った。

第3表 インタビュー調査への協力館(図書館員)| 通番 | 大学種別 | 規模 | 地域 | 参加人数 |

|---|

| L1 | 国 | A | 関東 | 3 |

| L2 | 国 | B | 九州・沖縄 | 1 |

| L3 | 国 | C | 関西 | 1 |

| L4 | 国 | D | 中部 | 1 |

| L5 | 公 | A・B | 関西 | 1 |

| L6 | 公 | A・B | 関東 | 3 |

| L7 | 公 | A・B | 関東 | 2 |

| L8 | 公 | C | 中部 | 1 |

| L9 | 公 | D | 東北 | 1 |

| L10 | 私 | A | 関西 | 1(文書回答) |

| L11 | 私 | A | 中部 | 1 |

| L12 | 私 | A | 中部 | 1 |

| L13 | 私 | A | 関東 | 5 |

| L14 | 私 | B | 中部 | 1 |

| L15 | 私 | B | 関東 | 1 |

| L16 | 私 | C | 九州・沖縄 | 1 |

| L17 | 私 | D | 関東 | 1 |

| L18 | 私 | D | 関東 | 1 |

2. インタビュー項目

半構造化インタビューであることから,以下①~⑧の大枠の質問項目を準備し,インタビュイーの回答を掘り下げる方法を取った。①図書館利用教育(オリエンテーション,講習会[希望],講習会[教員])の有無,内容など,②図書館内でのレポート支援の有無,ある場合は内容(書式,引用規則,構成,表現法など),館内か館外か,特定授業との連携の有無など,③英語[L&S],英語[R&W]の有無,ある場合は館内か館外か,特定授業との連携の有無など,④ALSの有無,ある場合はその設備,館内か館外か,特定授業との連携の有無など,⑤ピアサポートの有無,ある場合は館内か館外か,その内容や対応人員など,⑥レファレンスサービスの範囲について,ピアサポートやレポート支援が別にある場合は連携や棲み分けなど,⑦教員とのコミュニケーションの有無,ある場合はその手段など,⑧授業と連携する図書館の学習・教育支援に対する認識など。

大まかな項目(図書館サービスとシラバスの活用について/図書館のレポート支援,語学支援などについて/ALSについて/授業と連携する図書館の学習・教育支援に対する認識について/その他派生する関連の質問)を依頼段階で「同意書」の中に記載し,より具体的な質問内容を求められた場合には,詳しく書き出し,事前に提出する形を取った。

本稿で記述するインタビュイーの発言は,匿名性を担保するため,固有名詞等は大学が特定できない表現に置き換え,また可能な限り要約した形で記述する。

A. ウェブサイト調査の結果

ウェブサイト調査から得られた大学種別・規模,サービスごとの結果を示す。まず,767大学中,第2表に挙げた9項目の実施が確認できた全体の割合を第4表に降順で示す。

第4表 実施が確認できた割合(全体) (n=767)| 順位 | 第2表の調査対象項目(略称)と番号 | 件数 | 割合(%) |

|---|

| 略称 | 番号 |

|---|

| 1 | レファレンス | ⑨ | 659 | 85.9 |

| 2 | ALS | ⑦ | 513 | 66.9 |

| 3 | オリエンテーション | ① | 510 | 66.5 |

| 4 | 講習会[希望] | ② | 388 | 50.6 |

| 5 | 講習会[教員] | ③ | 207 | 27.0 |

| 6 | レポート支援 | ④ | 173 | 22.6 |

| 7 | 英語[R&W] | ⑥ | 144 | 18.8 |

| 8 | ピアサポート | ⑧ | 113 | 14.7 |

| 9 | 英語[L&S] | ⑤ | 42 | 5.5 |

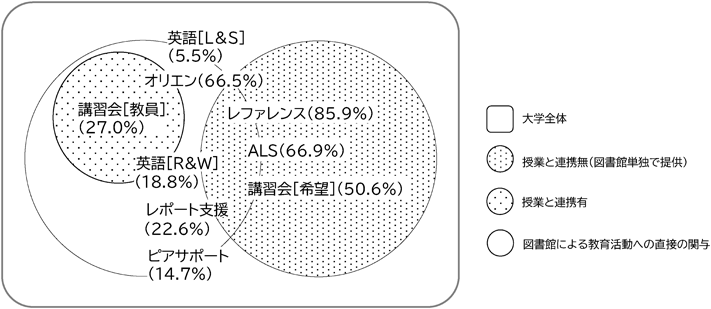

第4表で上位4項目は,レファレンス,ALS,オリエンテーション,講習会[希望]である。全て5割以上で,トップのレファレンスは85.9%と高率である。一方5番目の講習会[教員]以下は,レポート支援,英語[R&W],ピアサポート,英語[L&S]の順で,全て3割を切る。利用教育に注目すると,講習会[教員](27.0%)が,オリエンテーション(66.5%)と講習会[希望](50.6%)と比べるとかなり低く,同じ利用教育でも授業との連携の度合いによって実施率に差が出ている。多読指導を行う英語科目との連携があり得る英語[R&W]は,他のサービスと比べると提供率が低い。英語[L&S]はそれよりもさらに低いが,声を出す必要のある学習であるため,静寂を好む図書館にはそぐわない点や,学内に図書館とは別のL&Sトレーニング用の語学施設が設けられているケースが多いことが影響していると考えられる。

次に,第5表では,大学種別・規模別の各サービスの割合と,残差分析の結果(調整済み残差)を併せて示す。なお,第5表中のサービス名は,第2表の該当する対象項目番号を付した上で,サービス名の最初の数文字のみを記載している。

第5表 各サービスの大学種別・規模別割合と調整済残差 | ⑨

レファレ% | 調整済残差 | ⑦ALS % | 調整済残差 | ①

オリエン% | 調整済残差 | ②

講習希望% | 調整済残差 | ③

講習教員% | 調整済残差 | ④

レポート% | 調整済残差 | ⑥

英語R&W % | 調整済残差 | ⑧

ピアサポ% | 調整済残差 | ⑤

英語L&S % | 調整済残差 |

|---|

| 国立A | 100.0 | 1.8 | 100.0 | +3.2** | 100.0 | +3.2** | 100.0 | +4.5** | 85.0 | +5.9** | 100.0 | +8.4** | 90.0 | +8.3** | 70.0 | +7.1** | 45.0 | +7.9** |

| n=20 |

| 国立B | 100.0 | 1.8 | 100.0 | +3.1** | 94.7 | +2.6** | 89.5 | +3.4** | 63.2 | +3.6** | 52.6 | +3.2** | 31.6 | +1.4 | 47.4 | +4.1** | 10.5 | +1.0 |

| n=19 |

| 国立C | 100.0 | 1.8 | 89.5 | +2.1* | 84.2 | 1.7 | 89.5 | +3.4** | 57.9 | +3.1** | 42.1 | +2.1* | 31.6 | +1.4 | 47.4 | +4.1** | 5.3 | +0.0 |

| n=19 |

| 国立D | 95.8 | 1.4 | 95.8 | +3.1** | 75.0 | 0.9 | 100.0 | +4.9** | 33.3 | +0.7 | 33.3 | 1.3 | 41.7 | +2.9** | 25.0 | 1.4 | 25.0 | +4.3** |

| n=24 |

| 公立AB | 90.9 | 0.5 | 90.9 | 1.7 | 100.0 | +2.4* | 72.7 | 1.5 | 36.4 | +0.7 | 45.5 | 1.8 | 63.6 | +3.8** | 36.4 | +2.0* | 9.1 | +0.5 |

| n=11 |

| 公立C | 92.3 | 1.2 | 59.0 | −1.1 | 56.4 | −1.4 | 43.6 | −0.9 | 7.7 | −2.8** | 10.3 | −1.9 | 15.4 | −0.6 | 2.6 | −2.2* | 2.6 | −0.8 |

| n=39 |

| 公立D | 73.2 | −2.4* | 43.9 | −3.2** | 26.8 | −5.5** | 29.3 | −2.8** | 7.3 | −2.9** | 2.4 | −3.2** | 7.3 | −1.9 | 4.9 | −1.8 | 4.9 | −0.2 |

| n=41 |

| 私立A | 100.0 | +2.8** | 84.1 | +2.5* | 93.2 | +3.9** | 61.4 | 1.5 | 38.6 | +1.8 | 54.5 | +5.2** | 34.1 | +2.7** | 40.9 | +5.0** | 9.1 | +1.1 |

| n=44 |

| 私立B | 93.2 | +2.1* | 79.5 | +2.7** | 84.1 | +3.7** | 60.2 | 1.9 | 35.2 | +1.9 | 23.9 | 0.3 | 14.8 | −1.0 | 17.0 | 0.7 | 4.5 | −0.4 |

| n=88 |

| 私立C | 82.1 | −2.2* | 62.7 | −1.8 | 63.1 | −1.5 | 42.9 | −3.1** | 24.6 | −1.1 | 18.7 | −1.9 | 17.5 | −0.6 | 8.6 | −3.5** | 3.0 | −2.2* |

| n=268 |

| 私立D | 80.4 | −2.6** | 55.7 | −3.8** | 56.7 | −3.3** | 40.2 | −3.3** | 18.0 | −3.2** | 11.3 | −4.3** | 6.7 | −5.0** | 6.2 | −3.9** | 2.1 | −2.4* |

| n=194 |

| *有意水準5%で有意**有意水準1%で有意 |

以下サービスごとの傾向を,有意差が確認できた箇所から読み取る。まず,レファレンスについては全体的に普及していることから大学種別・規模により有意差が出ることは少ないが,私立A, Bでは100%, 93.2%と実施割合が高く,公立D,私立C, Dでは73.2%, 82.1%, 80.4%で低いと言える。広く普及しているが,国立以外の小規模大学では実施していない場合もありえる。

ALSは,全規模の国立(100%, 100%, 89.5%, 95.8%),私立A, B(84.1%, 79.5%)で実施割合が高く,公立D,私立Dでは43.9%, 55.7%で低い。これらのサービスは特に国立大学と私立大規模大学で普及し,私立小規模大学では必ずしも普及していないと言える。

次に利用教育に属するオリエンテーション,講習会[希望],講習会[教員]の3種を確認する。オリエンテーションは国立A, B(100%, 94.7%),公立AB(100%),私立A, B(93.2%, 84.1%)で高く,公立D,私立Dでは26.8%, 56.7%で低い。一方,講習会[希望]は国立全規模(100%, 89.5%, 89.5%, 100%)で実施割合が高く,公立D(29.3%),私立C, D(42.9%, 40.2%)で低い。講習会[教員]は国立A, B, C(85%, 63.2%, 57.9%)で高く,公立C, D(7.7%, 7.3%),私立D(18%)で低い。オリエンテーションは大学種別によらず大規模大学で実施される傾向があるのに対し,講習会は規模を問わず国立大学でよく実施され,公私立小規模大学で行なわれないという,それぞれ異なる傾向の存在が確認された。

レポート支援は国立A, B, C(100%, 52.6%, 42.1%),私立A(54.5%)で高く,公立D(2.4%),私立D(11.3%)で低い。ピアサポートについては国立A, B, C(70%, 47.4%, 47.4%),公立AB(36.4%),私立A(40.9%)で高く,公立C(2.6%),私立C, D(8.6%, 6.2%)では低い。比較的実施率の低いサービスであるが,いずれも国立大学(最小規模を除く)と公私立の大規模大学では実施されやすく,公私立小規模大学では実施されにくい傾向があると言える。

最後に英語学習支援を確認する。英語[R&W]は,国立A, D(90%, 41.7%),公立AB(63.6%),私立A(34.1%)で高く,私立D(6.7%)で低い。一方,英語[L&S]は,国立A, D(45%, 25%)で高く,私立C, D(3%, 2.1%)で低い。全体的に実施率の低いサービスであるが,英語[L&S]よりも英語[R&W]の方が提供されやすい傾向がある。また英語[R&W]は,大学種別によらず大規模大学では実施される傾向にあるが,私立小規模大学では実施されにくい。英語[L&S]は国立A, Dでは実施傾向が見られるが,私立小規模大学では実施されない傾向がある。

B. インタビュー調査の結果

1. 利用教育について

a. オリエンテーション実施状況

ウェブ上の情報からはオリエンテーションが学生にとって参加必須なのか,説明者は誰なのか,など詳細が把握できず,授業連携の有無や図書館員関与の有無が明らかではない。そこでインタビュー調査の対象大学に,オリエンテーションあるいはそれに相当するツアーやガイダンス等の実施があるか,説明者(動画の場合は作成者)が図書館員あるいは委託スタッフか,授業の一部か,新入生全員参加かという4項目について第6表にまとめた。

第6表 新入生図書館オリエンテーションの実施状況| 対象館 | 実施(動画,対面) | 説明者は図書館(動画は作成者) | 授業の一部 | 新入生全員参加 |

|---|

| L1 | ○ | ○ | ○ | — |

| L2 | ○ | ○ | — | — |

| L3 | ○ | ○ | — | ○ |

| L4 | ○ | ○ | ○ | ○(オンデマンド) |

| L5 | ○ | ○ | — | ○ |

| L6 | ○ | ○ | — | ○ |

| L7 | ○ | △(資料作成は図書館,講師は教務) | — | ○ |

| L8 | ○ | ○ | — | ○ |

| L9 | ○ | ○ | — | ○ |

| L10 | ○ | ○(委託スタッフ) | 不明 | 不明 |

| L11 | ○ | ○(委託スタッフ) | △(ゼミ単位の申込みもあり) | — |

| L12 | ○ | ○(委託スタッフ) | — | ○ |

| L13 | ○ | ○ | — | — |

| L14 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| L15 | ○ | —(図書館の関与なし) | — | ○ |

| L16 | ○ | ○(委託スタッフ) | ○ | —(1年はほぼ全ての先生が申込むが必須ではない) |

| L17 | ○ | ○(学生と協同で作成) | — | — |

| L18 | ○ | ○ | — | — |

| ※括弧内に記載の内容は,インタビューの対話中での発言を拾ったものであり,記述の有無が委託スタッフの有無を表すものではない。 |

全対象大学でオリエンテーションあるいはそれに相当するガイダンス等が実施されている。オリエンテーションで図書館の説明をするのは,主に図書館員(委託スタッフなど含む)であるが,資料作成が図書館,説明は教務担当者(L7),図書館は関与しない場合(L15)もある。新入生全員参加は10大学で,この内7大学は全学あるいは学部オリエンテーションの一部として実施される。これについては「全新入生が集まった際に図書館長が話すという程度の大きな枠組のみ」(L3),5~10分程度で図書館利用法等について「パンフレットを見てもらいながら印象付けをする」(L5),「司書が会場に出向き15分ぐらいスライドを使って話す」(L7)などの発言があり,内容は初歩的で,時間も短い。一方,授業として1~2コマ実施されるケースは4館にとどまった。全学オリエンテーションの場合,「オリエンテーションであれば,1日ぐらいの練習でいける」(L8)と発言があるように,他の講習会に比べれば準備時間は比較的少なくて済む。しかし対象学生が多いため,「1日5コマ連続でのガイダンスがあり担当者の負担は大きい」(L8),「オリエンテーションは全員でやらないと間に合わない」(L14)などコマ数の多さが負担になることが窺える。なお「コロナ禍で動画を作って視聴してもらう形になり楽になった」という発言が複数あった(L2, L7, L15, L18)。

b. 講習会実施状況

講習会については,インタビュー調査の結果から,①特定の授業と連携せず図書館単独で実施するタイプ(データベースの使い方や図書館活用法,レポートの書き方,就職に関する講習会など)と,②必修授業(教員の申込不要)の1~2コマを図書館講習に充てるタイプ(科目統合型)と,③科目の担当教員の申し込みを受けてその授業用の講習会を行うタイプ(科目関連型)の3つに分けて実施状況を第7表に示す。第7表の①の図書館単独の講習会と③の科目関連型の講習会は,全対象大学で実施が確認できた。いずれも申込率などは確認していない。②の科目統合型に関しては,10大学で確認ができ,その内8大学では初年次教育の授業,1大学では2年次対象の授業である。L8は学科によって1年次のみ対象の場合もあれば1~4年次対象とされている場合もあるため△とした。

第7表 講習会等の実施状況| 対象大学 | ①図書館単独 | ②科目統合型 | ③科目関連型 |

|---|

| L1 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

| L2 | ○ | — | ○ |

| L3 | ○ | — | ○ |

| L4 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

| L5 | ○ | — | ○ |

| L6 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

| L7 | ○ | — | ○音声付スライドを教員に託す |

| L8 | ○ | △ 学科による | ○ |

| L9 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

| L10 | ○ | — | ○ |

| L11 | ○ | — | ○ |

| L12 | ○ | — | ○ |

| L13 | ○ | — | ○ |

| L14 | — | ○ 初年次教育 | ○ |

| L15 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

| L16 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

| L17 | ○ | ○ 2年次 | ○ |

| L18 | ○ | ○ 初年次教育 | ○ |

c. 利用教育実施の問題点

次に,実施にあたっての問題点となり得る人員数と時間についての発言を確認する。関連発言がなかったL3, L10, L12を除き,人員数を課題と捉えているのは,L2, L4, L7, L8, L9, L14, L15, L16, L17, L18の10大学である。いくつかの発言を書き出すと,「1人1係のような状態でマンパワーが足りない」(L4),「ほぼパンクしていたといってもいい」(L7),「1日5コマ連続でのガイダンスがあり担当者の負担は大きく,現在もその状況が続いている」(L8),「全員でやらないと間に合わない」(L14),「基本的な運用業務で正直いっぱいいっぱい」(L16),「違う部署と兼務の形を取っているため図書館講習会にばかり時間を取られるのはなかなか厳しい」(L17)など,大変な状況が伝わる。残り8大学は人員に言及はしているが,問題視するような文脈ではなかった。

準備に費やす時間については,準備内容や担当者によって異なるという発言が多かった。具体的に挙がった時間の中で最短が「1時間半」(L6),最長が「10日」(L4),あるいは「20時間」(L1)である(講習会の準備を他の業務と並行して行うことを考慮して1日に2時間費やすと仮定し10日で20時間と概算した場合)。第7表で示した②の科目統合型と③の科目関連型の講習会では,準備として資料作成(データベース更新の有無の確認,テーマに合わせたキーワード選択,関連書架の確認,ストーリー構成の確認,時間管理を含めた講義の事前練習等含む)や,予習用・講習時のクイズ,講習後の演習問題,小テスト,ゲーム形式のフォーム等を作成しているケースが確認できた(L3, L4, L5, L12, L14, L18)。

毎年同じ教員が申し込む傾向が見られる(関連発言のなかったL12とL16以外)ため,各授業に合わせたオーダーメイド講習会であっても前年度の資料を多少手直しすることで対応可能なケースもある。しかし1科目に対する準備時間が1時間半と仮定しても,本番の授業時間が1科目につき60~90分あることを考えると,複数の依頼がきた場合には合計で相当な時間を費やす業務となる。また,リピーターが多い点について手放しで喜べない声もある。「全学部に公平に授業を受けていただいた方が,次のステップのご案内がしやすい」(L5),「個々でレファレンスで一から伝えるよりも,基本的なところは共通でしてもらった方が,個別対応の際に上手くいく」(L14)などの理由から,申し込みの無い学部・学科,専攻,分野の学部生にも満遍なく講習会を提供したいという思いがある(L4, L5, L8, L14, L18)。しかし新規で申し込んでもらうことは難しく,その理由の一つとして人員不足・時間不足などにより手が回らない点が複数挙げられていた(L4, L6, L7, L8, L11, L15, L17)。

d. 授業との連携の重要性

授業との連携の重要性について,教員を通すことで学生に図書館の必要性がより伝わり,利用や学びの促進に繋がる点の指摘が多かった。「学生に,先生・授業を通して伝わる部分っていうのも多いと思う」(L3),「英語の授業の宿題(多読)で本の借り方を覚えるみたいなところがある」(L4),「やっぱり図書館発信といってもなかなか学生に届かないが,先生方が一言「レポートに役立つよ」のような言葉を添えてくださると効果てき面。図書館だけでは難しいと感じている」(L13),「授業と連動していないとなかなか必要性は伝えきれない。授業という形で学生の方に図書館を知っていただくという面で,先生方との連携は不可欠」(L14),「学生自身が必要にならないとやっぱり本当に主体的に探すことはしない…先生方を攻略しないと,学生さんに図書館を使ってもらうっていうことは難しい」(L18)という言及があった。

2. レポート作成支援について

a. 窓口(レファレンス,ピアサポート等)と担当者(図書館員,ピアサポーター,教員)

ウェブサイト調査でレポート支援の詳細な記述を確認した際,国立A規模では図書館員や教員が対応する窓口(2件)よりも,ピアサポートでレポート作成の相談に対応するケース(7件)の方が多く見られた。その点についてインタビュー調査結果からも確認する。

レポート作成に関する問い合わせへの各館の対応(コロナ以前も含める)を以下5つに分類,集計した。①ピアサポーターが対応:国立A~Dと公立B規模の5件(L1~L4, L7),②レファレンスで図書館員あるいは委託スタッフが対応:公立BとD規模の2件(L6, L9),③レファレンスデスクでもピアサポートデスクでも対応:私立A規模が2とB, D規模の計4件(L12, L13, L15, L18),④図書館では対応せず学内の専門窓口へ案内:公立ABと私立A規模の2件(L5, L11),⑤レポート作成に関する支援は無し(資料紹介,検索方法の指導等は除く):公立Cと私立A~D規模の5件(L8, L10, L14, L16, L17)であった。なおL3のみピアサポーターの他に教員が対応するレポート相談窓口が館内に設置されていた。

ピアサポーターによる対応は①5件と③4件の併せて9件,図書館員による対応は②2件と③4件の併せて6件であり,やはりピアサポーターの件数が上回る。専門窓口への案内2件を併せると11件が図書館員以外の対応となる。図書館員が対応せずピアサポーターや館内の専門窓口や学内の専門窓口を案内する大学と,図書館員や委託スタッフが直接対応する大学では,レファレンスの受付範囲が異なるのか,ウェブサイト上に公開されているレファレンスの定義や説明を確認したところ,内容に大きな違いはなかった。L18のみ“レポートや卒業論文作成のためのアドバイス”も受付範囲と明示されているが,他の館は資料の紹介や検索方法の指導などを中心とした内容に留まる。「レファレンスでは調べ方以外のことを聞かれない」(L1, L3, L4)という発言もあったが,サービスの説明内容から受付範囲外と解釈される可能性がある。図書館員が対応する・しないについての判断基準もウェブサイト上に見当たらないが,対応する館では「構成や章立て等含め,内容を一緒に見るプロセスの延長線上で適確な資料提供ができる」との発言が確認できた(L6)。対応しない館では「教育に関わってしまう」ため「先生のご意向も踏まえながら」(L14),「先生からプリントもらっていないか確認」(L8),「ちゃんと先生と相談しようと言いながら」(L15),「ゼミの先生に訊くように案内する」(L17)などの発言から,教員の領域に踏み込まないようにする配慮や,図書館員としての役割の線引きが意識されていると考えられる。

b. 図書館員以外によるレポート支援に対する図書館員の認識

教員対応のライティングサポート室を館内に設けているL3は,レポート作成に関する相談が来た際には「ライティングサポート室を案内できるという安心感はある」,図書館では対応せず学内の専門窓口に案内するL5では「[専門窓口に]案内できるから助かる」との発言があった。ピアサポーターは大学院生であることが多いが,学部3~4年生が担当する館もある(L2, L18)。大学院生の場合には卒業論文を書いた経験があることから「信頼感がある」(L12),学部生でも事前に研修を受けてもらうことで対応できる(L2, L18)との意見が聞かれた。ピアサポートを設置する利点としては「図書館員よりも,先輩学生の方が学生が相談しやすい」(L3, L15)点が挙げられた。ピアサポートを設置していない館からは,主に学生の確保・管理・教育などが難しいという点が設置しない理由として挙げられていた。

3. ALSと授業

ALSにはピアサポーターの配置などソフト面の支援もあるが,それについては前節で取り上げた。ここでは物理的な場の提供という側面から,学生による利用状況や授業との連携について確認する。ALSが館内にあるとの回答が15館,館内には無いが他部署管轄で学内にはあるとの回答が3館である。

館内にある場合,学生が能動的に学習するスペースという点では概ね利用(コロナ禍で利用が中止になっている場合はそれ以前の状況)は盛況である(L1, L2, L4, L8, L13, L16, L17, L15)。授業の場としての活用については,10館がALSの一角を教員が授業で利用できるとしたが,実際は「授業で利用したということはあまりない」(L16),「そんな数が多いというわけではなく時々」(L7)というような発言が聞かれた。また「通期で取られている先生もいらっしゃる」(L5),「教員の頭数で4人ぐらいはヘビーリピーター」(L15)など,一部の同じ教員が何度も利用するケースがある。「授業で使えるので,講義室扱い」(L4),「授業の教室の1つとして提供している…実際どのような授業をされているのかまでは[分からない]」(L5)という発言から,教室として場所,設備を提供しているため,図書館側は授業に関与していない傾向が見られる。「文学,語学分野の授業が多い」(L15),「所蔵している貴重書を用いた授業」が行われた(L7)という発言はあったが,具体的な授業内容を把握しているケースは無かった。そもそも申込み自体が不要で自由に利用できるスタイルのところもあり,申込みが必要でも授業利用かどうか確認しないところもあった。

4. 英語学習支援[R&W]と[L&S]について

英語[R&W]について確認したところ,多読資料を英語科目と連携して整備している館が3館(L4, L6, L14)あり,内2館では「英語の授業で宿題が出るため,多くの学生が毎週多読本を借りる」(L4, L14)など活発な利用が確認できた。他に,多読資料を収集するきっかけが英語担当教員からの要望であったとする館が3館(L2, L8, L13),授業との連携は無い(あるいは不明)が多読や語学資料がある館は7館(L1, L5, L7, L10, L11, L12, L16),館内で英語[R&W]の支援が無い館は5館(L9, L3, L15, L17, L18)であった。英文の書き方などの質問を図書館員が受ける窓口はなく,ピアサポートもしくは学内の語学専門窓口を案内することが多い。ウェブサイト調査でも,英語[R&W]の図書館学習支援に関する記載には,図書館員ではなく「英語教員による「英語学習相談」が行われている」,「[多読資料について]英語教員と連携し運用を開始」のように教員に言及する記載が全体で6件あった。

英語[L&S]について,館内でリスニングや発音練習ができる場がある館が2館(L5, L10),語学関連の視聴覚資料が視聴可能あるいは英語プレゼンのセミナーが定期的に開催される(授業との連携はない)館が6館(L1, L2, L3, L4, L7, L12),図書館とは別に学内にL&S関連の学習用施設がある館が6館(L6, L8, L9, L11, L13, L15),L&Sに特化したものは特にない館が4館(L14, L16, L17, L18)であった。ウェブサイト調査での英語[L&S]の記載を確認しても「教員との英語学習相談」が2件あったが,その他多くは図書館以外の学内施設で支援が行われていると説明されており,インタビューの傾向と一致する。

英語学習支援を提供しない理由についての発言はあまり無かったが,「英語まで出来れば良いがそこまでわれわれに能力がない」(L17),「図書館外に語学施設があるため図書館での需要は無い」(L13),「問い合わせが無く検討したことが無い」(L16)などが挙げられた。

5. 教員への連絡手段,授業内容を知る手段

オリエンテーション,講習会やレポート支援など図書館でのサービスを,教員(特に図書館をあまり利用しない,あるいは新任の教員など)に利用してもらう,あるいは知ってもらうための主な連絡手段について尋ね,その結果を第8表にまとめた。

第8表 教員への主要な連絡手段| 対象大学 | 個別 | 全体 | 教員同士の口コミ |

|---|

| メール | 対面 | メール | 掲示 | 対面 |

|---|

| L1 | | | | ○ | ○ | |

| L2 | | | | ○ | ○ | |

| L3 | | | ○ | | | |

| L4 | | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| L5 | | | | ○ | | |

| L6 | | | | | ○ | |

| L7 | | | | ○ | | ○ |

| L8 | | ○ | ○ | | | |

| L9 | | | | | ○ | |

| L10 | | | | | | |

| L11 | | ○ | | | | |

| L12 | | | | ○ | | |

| L13 | | | | ○ | ○ | ○ |

| L14 | | | ○ | ○ | | |

| L15 | ○ | ○ | | | | |

| L16 | | | | ○ | | |

| L17 | | | | | ○ | |

| L18 | | | ○ | | ○ | |

| ※主要な手段であり,別の選択肢が取られる可能性もある。※L10は回答文書の中に該当する記述が無かったため空欄にした。 |

教員に個別に連絡をするケースは少なく,全体に対してHPや学内のポータルサイトなどの掲示で知らせる形が最も多かった。この現状に関しては懸念の声が聞かれた。「先生は直接自分にメールが届くと結構反応してくれるけれども,みんな向けの掲示板だと,やっぱりそんなに届かないというか,響かない」(L3),「ホームページとか大きなものだと先生方お忙しいので,なかなか目に止まらなかったりしてしまう」(L13),「もしかしたら見られてないかもしれない」(L8),「ちゃんとメールを見てもらえてるかっていうと,また難しい」(L18)など短所についての発言が複数あった。それでもこの手段がよく使われる理由の一つに,人員不足の事情との関連が挙げられる。例えば「業務負担になっていたこともあり,図書館から積極的にお知らせを発信するというようなことがホームページに掲載する以外はしていなかった」(L7)との発言がある。

次に多かったのが全体に対して対面で知らせるというもので,対面には研修会や図書館委員会,教授会などの会議体が含まれる。「見える化・目立つ化を意識して毎月図書館所蔵の貴重書を持って会議体に行き,先生から「図書館今なにやってるの?」と聞かれて答えるというやりとりにも繋がる」(L6)との発言からは,会議体の場を利用して,個人レベルのコミュニケーションに繋げていることが窺えた。一方で,委員会で扱うのは「図書館の運営に関することで,あまり教育支援や学習支援の話を委員会でやるということは無い」(L9)という発言もあり,必ずしも周知のための機会として十分ではない場合もある。

個別に対面で話す機会があるL4, L8, L11, L15(国立D,公立C,私立A,私立B)のケースでは,本の検収に来た教員や,研究費購入の本の登録に来た教員に話しかける,新任教員の着任時に利用教育を含む各種支援の案内を個別に対面で行なうなどの方法が取られていた。内1校では紀要の編集を図書館が担当しており,教員とコンタクトを取る機会が普段から確保されていた。来館した教員に話しかける方法は比較的規模の小さい大学で取りやすい可能性がある。

一方,科目関連型講習会(第7表の③)に教員が個別に申し込んだ後には,教員から直接要望を聞き,可能な限りそれに応え,授業内容に沿った内容で提供するという対応が全対象大学で行なわれていた。授業の内容をシラバス等で事前に確認するという発言は無く,基本的に授業で必要な内容は担当教員から直接聞いて把握するとのことだった。その他サービス提供時のシラバス確認の有無については,「特にしておりません」(L16),授業で実施の講習会の説明がシラバスに記載されているかについては「シラバスをチェックしていない」(L4),「把握していないし,講習会の申込期限の関係でシラバスの原稿には間に合わない」(L11)という発言も聞かれた。シラバスが,講習会準備等の情報源になることは少なく,教員から直接必要事項を確認する方法が主流だと言える。

A. 学習支援サービスの実施状況の特徴や傾向(RQ1)

1. 大学種別や規模

第4表で,サービス項目により実施状況に差があることが示された。また大学種別やその規模によっても傾向が見られることが分かった。全体的には国立大学では規模によらず各サービスが普及している一方で,公私立ではA, B規模大学での普及が進み,C, Dでは普及が充分でない傾向が見られた。特に公私立のD規模大学はほとんど全てのサービスの割合が低い。これは,国立大学が国の施策の影響を強く受け足並みが揃いやすく,公立大学や私立大学は,小規模大学の割合が高く,多様な設置母体のもとで運営されているため施策の足並みが揃いにくい,という古隅・三輪(2022)46)の指摘を支持する結果と言える。

2. 授業との連携との関係

次に授業との連携の有無で,各サービス項目に傾向が見られないか検討した。インタビュー調査での各項目に対する図書館員の業務内容や授業との連携状況(III章B節1項から4項)などから,各項目を第1図「教育・学習支援イメージ図」の上に配置し,さらにウェブサイト調査での各サービス項目の全体割合(第4表)を併せて第2図に示した。第1図と同様,右の円が「授業と連携の無い図書館単独で提供する支援」,左の大円が「教育活動に直接関与する支援」,左の小円が「授業と連携のある支援」を表している。右と左の大円が重なる辺りから右側に,第4表で上位の「レファレンス」,「ALS」,「講習会[希望]」が位置する。右と左の大円が重なる部分から左側に配置される項目は,「オリエンテーション」以外全て割合が3割未満である。単純化したイメージ図だが,図書館あるいは図書館員単独で提供するサービス項目の割合が高く,授業との連携が明確あるいは大学の教育活動に直接の関与があるほど,割合が低いという傾向が確認できる。

B. 授業と連携した学習支援に取り組む際に図書館員が感じる困難(RQ2)

1. 人員不足・時間不足

インタビュー調査結果(III章B節1項から5項)で示したように,利用教育は通常業務と並行して,あるいは別の部署と兼務しながら実施する館もあり,慢性的な人員不足の中,負担が大きいと感じる担当者は半数を超える。オリエンテーションのような基礎的で短い内容や,図書館が単独で準備する講習会でも,申込数が多い場合には時間も人員も足りない状態になる場合もある。さらに授業と連携する講習会(科目統合型と科目関連型)では,教員の要望に合わせたキーワード選択,演習問題作成,時間管理を含めた講義の事前練習など,準備に時間がかかることが多く,負担はより大きくなる。毎年同じ教員(リピーター)から申込があれば,その準備にかかる時間は減るが,新規での申込を受けることで,より多くの学部生の能力向上に寄与できる。

しかし「業務負担になっていたこともあり,図書館から積極的にお知らせを発信するというようなことがホームページに掲載する以外はしていなかった」(L7)との発言から,新規の申込を開拓しようとしても,人員不足・時間不足のため手が回らなくなる。このような葛藤が生まれる状況も,阻害要因の一つとして指摘できる。

2. 教育への関与の線引き

インタビュー調査結果(III章B節2項)で示したように,レポート支援については,図書館員が対応(6件)するよりも,ピアサポーターや学内の専門窓口で対応(11件)する館が多い。教員やピアサポーターの窓口との棲み分けは,学部生に効果的な学習支援が提供できると共に,図書館員の時間不足や人員不足を補える面で利点は大きい。ただ,図書館員が対応しないケースでは,教員の領域に踏み込まないよう教育への関与へ慎重になる姿勢や,図書館員と教員との役割に対する線引きが存在することが示されたことから,教育への直接的関与に対する図書館員の不安感の軽減の役割も兼ねている可能性がある。その場合,どのようなレポートを課しているかについて事前に授業の担当教員に直接尋ねたり,シラバス上で確認をして備えるなどすれば,図書館員が対応できるケースも増えると思われる。

C. 学習支援について教員と連絡を取る主な手段(RQ3)

インタビュー調査結果(III章B節5項)から,教員に個別に連絡するケースは少ないと示された。全体に対して大学HPなどへ掲示する形が最も多いが,多くの図書館員がこの手段では各教員の目に留まる可能性が低いと認識している。利用教育などが業務負担になり,図書館からの発信を積極的にしていない館も確認できたことから,やむを得ない事情により選択されている場合がある。次に多かった手段は会議体での全体への周知だが,これについても会議体の場を利用して,個人レベルのコミュニケーションに繋げることが重要だと考えられる。

科目関連型講習会に申し込んだ教員とのコミュニケーションは,対面あるいはメールなどで直接必要事項を確認する方法が主流である。シラバスを介して間接的に授業についての情報を得る(間接的に教員とコミュニケーションを取る)ケースは見られなかった。シラバス上に必要事項の記述が無いことも要因の一つと考えられるが,講習会の申込期限の関係で「シラバスの原稿に間に合わない」(L11)という発言もあった。前節で言及したレポート内容の確認をシラバスで行なえば事前に質問内容を見越すこともできるため,教員との間接的なコミュニケーション手段として,今後シラバスの整備・活用が期待される。

D. 授業との連携による学習支援に期待される効果(RQ4)

IV章B節で挙げた阻害要因がある中でも,複数の図書館員が可能な限りの利用教育を学部生に提供したいと考えていることが読み取れた。しかしIII章B節1項dから,図書館単独で提供する利用教育は,学生の利用・参加に繋がりにくい一方で,授業を通せば学生に図書館の必要性が伝わり,主体的な利用に繋がるという主旨の発言が確認できる。これは上岡ら36)も指摘していた点である。つまり,授業と連携することで,図書館単独でサービスを提供する場合よりも,学部生が自分事として図書館利用について考え,学びが促進される点が効果として期待されている。

図書館員が多くの時間を割いて実践的な資料作成(キーワード選択,講習前・講習中のクイズ,講習後の演習問題,ゲーム形式のフォーム作成等)に力を注いでいる館も複数見られたが,多くの場合,図書館員は成績評価に関わらない。学生が講習会内容や資料に大学の授業や評価と直接的な関係を見い出せない場合,自分事として図書館利用について考えるモチベーションには繋がりにくいと考えられる。

本研究では,日本の大学図書館の授業と連携した学習支援について以下の点を明らかにした。

- 全体的には国立大学では規模によらず各サービスが普及している。公私立ではA, B規模大学での普及が進み,C, Dでは普及が充分でない傾向が見られる。特に公私立のD規模大学はほとんど全てのサービスで実施率が低い。

- 図書館または図書館員単独で提供するサービス項目の割合は高く,授業との連携が明確あるいは大学の教育活動に直接の関与があるほど,割合が低い傾向がある。

- 人員不足・時間不足は,図書館員が授業と連携した学習支援に取り組む際に大きな阻害要因の1つとなる。

- 教員の領域に踏み込まないよう教育への関与へ慎重になる姿勢や,図書館員と教員との役割に対する線引きは,図書館員が授業と連携した学習支援に取り組む際に阻害要因の1つとなり得る。

- 教員への連絡手段は,全体に対して大学HPや学内のポータルサイトなどへ掲示する形が最も多いが,多くの図書館員がこの手段では各教員の目に止まる可能性が低いことを認識している。

- 教員への連絡手段は,全体への掲示や会議体を利用したとしても,最終的には個人レベルのコミュニケーションに繋げることが重要である。

- シラバスは,図書館員と教員との間接的なコミュニケーション手段として活用されていない。

- 図書館員は,授業と連携することで,図書館単独でサービス提供する場合よりも,学部生が自分事として図書館利用について考え,学びが促進される点を効果として期待している。

以上のことから,日本の大学図書館では授業と連携した学習支援の重要性や期待される効果が認識されながらも,大学種別や規模により,提供状態に偏りがあることが明らかになった。また,授業との連携に対していくつかの阻害要因が働き,第2図に示したように,授業との連携が明確あるいは大学の教育活動に直接の関与があるほど,割合が低いという傾向が確認できる。I章B節で関連文献からまとめた傾向と同様の傾向が見られた。

図書館員は,より多くの学部生の能力向上に寄与できるよう,これまで申込みの無い学部,分野の学生にも学習支援を届けたいという思いを持っている。その実現のためには,図書館単独でのサービス提供だけではなく,学部生が自分事として図書館利用について考え,学びを最大限に促進する効果を得るために,授業との連携を強化していく必要がある。

実現可能な範囲の対策としては,対面の他,メールやSNSなどを用いて教員との個人レベルでのコミュニケーションを心掛け,教員と連絡が取れない場合はシラバスでレポート等の課題内容を見越して備えるなどが考えられる。またオリエンテーションなど基礎的内容を繰り返し実施する場合には動画作成で対応するなど,図書館員の負担を軽減することも考えられる。人員・時間不足などの組織的な問題や,教員との役割に対する線引きなどの職場文化や慣習は一朝一夕に変えることは難しい面があるが,コミュニケーション手段を変えることや,新しく取り入れることは比較的実現可能性が高いと思われる。コロナ禍で学習支援サービスの在り方を見直す転換期にあり,授業との連携という課題について改めて検討し,取り組む好機と捉え,有効な対策が講じられることが今後期待される。

本研究の手法や分析には以下の点で限界がある。①学習支援サービスの提供状況の調査方法にウェブサイト調査を採用したことから,ウェブ上にあり且つ特定できた情報しか把握出来ず,実際は提供されているサービスを見落としている可能性がある。②インタビュー調査は18大学にしか実施しておらず,全体を把握するには母数が小さい。

今後は,上記の限界を克服しながら継続調査を行っていく。

謝辞Acknowledgments

インタビュー調査に快くご協力下さった図書館員の皆様に心より感謝申し上げます。また,本論文を執筆するにあたりご指導・ご助言を賜った全ての方に厚く御礼申し上げます。

引用文献References

1) 筑波大学編.今後の「大学像」の在り方に関する調査研究(図書館)報告書:教育と情報の基盤としての図書館,筑波大学,2007, 157p. (文部科学省先導的大学改革推進委託事業).

2) 西浦ミナ子,佐藤翔,原田隆史,逸村裕.日本の大学図書館における学部生のための学習関連図書群と蔵書構築のためのシラバス利用の現状.図書館情報メディア研究.2022, vol. 20, no. 1, p. 17–34.

3) 瀬戸口誠.情報リテラシー教育とは何か:そのアプローチと実践について.情報の科学と技術.2009, vol. 59, no. 7, p. 316–321.

4) 西浦ミナ子,佐藤翔,原田隆史,逸村裕.大学図書館の学習支援に対する教員の認識と図書館員との連携.図書館界.2023, vol. 75, no. 1, p. 2–16.

5) Kotter, W. R. Bridging the great divide: Improving relations between librarians and classroom faculty. Journal of Academic Librarianship. 1999, vol. 25, no. 4, p. 294–303.

6) Sanborn, L. Perspectives on… improving library instruction: Faculty collaboration. Journal of Academic Librarianship. 2005, vol. 31, no. 5, p. 477–481.

7) Pham, H. T.; Tanner, K. Collaboration between academics and librarians: A literature review and framework for analysis. Library Review. 2014, vol. 63, no. 1/2, p. 15–45.

8) 柴田正美.独法化構想と附属図書館.情報:総合情報センター年報.2002, vol. 8, p. 59–67.

9) 光斎重治.大学設置基準の大綱化と図書館の専門的職員.大学図書館研究.1993, vol. 41, p. 17–22.

10) 三浦逸雄,宮部頼子,斎藤泰則,野末俊比古.大学改革と大学図書館の学習・教育支援機能:アンケート調査結果.平成12~13年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)(1)研究成果報告書,2002, 47p.

11) 中央教育審議会大学分科会.学士課程教育の構築に向けて(審議のまとめ).中央教育審議会,2008. https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/05/13/1212958_001.pdf, (入手2022-10-30).

12) 社団法人日本私立大学連盟教育研究委員会.平成21年度教育研究委員会報告書 学士課程教育の質向上と接続の改善:高校と社会との円滑な接続を通して目指す学士課程教育の充実.社団法人日本私立大学連盟,2010. https://www.shidairen.or.jp/files/topics/616_ext_03_0.pdf, (入手2022-12-25).

13) 川島啓二.チューニングから大学教育改革を「再読」する.国立教育政策研究所紀要.2015, vol. 144, p. 15–25.

14) 斎藤和幸.FDの実践と授業改善の取り組み状況:2016年度佐久大学信州短期大学部の実践から.佐久大学信州短期大学部紀要.2018, vol. 29, p. 37–52.

15) 文部科学省高等教育局.特色ある大学教育支援プログラムQ&A(項目一覧).2005. https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/02/05021001/pdf/005.pdf, (入手2022-12-25).

16) 明治大学は2007年に「「教育の場」としての図書館の積極的活用」で特色GPに採択されたが,それより以前にも,2005年にはフェリス女学院大学,2006年には同志社大学の「情報環境の整備と成績評価の厳格化—学修支援システムDUETとGPA得点分布公表」が採択されている。これらの取組のキーワードには「学生と教職員の連携」,「カリキュラムとの連動」,「シラバス情報」,「教育の場」,「ゼミツアー」,「導入教育」,「学習支援」などが含まれ,図書館と授業や教員との連携が意識されている(キーワードは平成17~19年度の各「選定結果」の「テーマ別採択状況」の表(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/gp/003.htm)による).

17) 文部科学省科学技術・学術審議会.大学図書館における先進的な取組の実践例(Web版).https://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jouhou/1341374.htm, (入手2022-12-25).

18) 株式会社リベルタス・コンサルティング.「大学教員の教育活動・教育能力の評価の在り方に関する調査研究」調査報告書.2016. https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1371454_01.pdf, (入手2022-10-30).

19) 加藤善子,井下千以子,谷川裕稔,野田文香.学習支援を学修成果に結びつけるための設計と運営.大学教育学会誌.2019, vol. 40, no. 2, p. 99–102. 引用文に“(~15%)”という記載があるが,野田文香.認証評価の課題と可能性.高等教育研究.2020, vol. 23, p. 37の図2より15%未満を意味していることが分かる.

20) 関東部会研究会PR分科会.大学図書館の運営・活動状況調査:PRの手段としてみた.私立大学図書館協会会報.1957, vol. 18, p. 26–32.

21) 長沢雅男,常盤繁.大学中央館における参考業務の実態.東京大学教育学部紀要.1979, vol. 18, p. 101–117.

22) 長沢雅男.文献利用指導における問題点.医学図書館.1979, vol. 26, no. 4, p. 119–125.

23) 日本私立大学協会大学図書館研修委員会.日本私立大学協会私立大学図書館における利用サービスに関する実態調査集計結果.日本私立大学協会,1986, 34p.

24) 丸本郁子.大学図書館利用指導実態調査:関西地区において.大阪女学院短期大学紀要.1987, vol. 18, p. 7–31.

25) 毛利和弘.日本の図書館付帯調査概要報告:利用指導の実情—4年制大学.現代の図書館.1988, vol. 26, no. 2, p. 116–120.

26) 戸田愼一,長澤雅男.大規模大学中央館における参考業務の実態:昭和62年度調査.東京大学教育学部紀要.1989, vol. 28, p. 211–232.

27) 上田修一.日本の大学図書館のOPACの現状.図書館学会年報.1995, vol. 41, no. 2, p. 81–88.

28) 戸田愼一,長澤雅男,海野敏.中規模大学図書館における参考業務の実態:1988年度調査.東京大学教育学部紀要.1990, vol. 29, p. 121–145.

29) 大城善盛,生嶋圭子,村上泰子.大規模大学図書館における利用者教育の実態:平成5年度調査.図書館学会年報.1994, vol. 40, no. 4, p. 133–144.

30) 村上泰子,大城善盛,生嶋圭子.中規模大学図書館における利用者教育の実態:平成6年度調査.図書館学会年報.1995, vol. 41, no. 3–4, p. 145–156.

31) 村上泰子,大城善盛,生嶋圭子.小規模大学図書館における利用者教育の実態:平成7年度調査.図書館学会年報.1998, vol. 44, no. 1, p. 17–31.

32) 橋洋平.大学・高専図書館における情報リテラシー教育.2000. https://web.archive.org/web/20031215020504/http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Club/4479/index.html, (入手2022-10-22).

33) 中島幸子,大城善盛,漢那憲治,瀬戸口誠,北口己津子.大規模大学大学図書館における利用教育の研究:平成13年度調査に基づいて.同志社大学図書館学年報:別冊,2003, vol. 29, p. 16–36.

34) 大城善盛.わが国の大学図書館における情報リテラシー教育に関する考察.大学図書館研究.2004, vol. 72, p. 10–17.

35) 大城善盛.情報リテラシーと図書館サービス.現代の図書館.2007, vol. 45, no. 4, p. 183–189.

36) 上岡真紀子,市古みどり.図書館員による情報リテラシー教育:現在・過去・未来.現代の図書館.2007, vol. 45, no. 4, p. 226–233.

37) 佐藤郁哉.Syllabusとシラバスのあいだ:大学改革をめぐる実質化と形骸化のミスマネジメント・サイクルを越えて.同志社商学.2019, vol. 71, no. 1, p. 23–64.

38) 橋洋平.金沢大学附属図書館中央館における利用者教育.大学図書館研究.1992, vol. 39, p. 55–62.

39) 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術情報基盤作業部会.大学図書館の整備について(審議のまとめ):変革する大学にあって求められる大学図書館像.2010. http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1301602.htm, (入手2022-07-24).

40) 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議.教育研究の活性化を引き起こす創造的な改修(リノベーション)事例.2016. https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/031/attach/1368903.htm, (入手2022-07-24).

41) “図書館利用教育”.図書館情報学用語辞典.第5版,丸善出版,2020, p. 185.

42) 安藤友張.図書館利用教育・情報リテラシー教育をめぐる動向:1999~2001.情報の科学と技術.2002, vol. 52, no. 5, p. 289–295.

43) 山﨑久道,原田智子.情報サービス論.樹村房,2019, 239p.(改訂現代図書館情報学シリーズ,5).

44) 学術情報基盤実態調査(旧大学図書館実態調査)用語の解説.https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/jouhoukiban/yougo/1266773.htm, (入手2022-07-24).

45) 森藤ちひろ,島田奈美.アクティブ・ラーニングにおける大学図書館の役割.流通科学大学論集 流通・経営編.2017, vol. 30, no. 1, p. 133–157.

46) 古隅阿子,三輪眞木子.アクティブ・ラーニング・スペースの整備状況に着目した公立大学図書館の実態把握の試み.日本図書館情報学会誌.2022, vol. 68, no. 3, p. 157–177.

47) 学術情報基盤実態調査令和元年度:大学図書館編 課題 1組織・運営面.https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400601&tstat=000001015878&cycle=0&tclass1=000001142466&tclass2=000001142467&tclass3val=0, (入手2022-07-24).

48) 竹内比呂也,國本千裕.大学図書館機能の変化に対応する新しい大学図書館員の育成に関する考察.大学図書館研究.2020, vol. 114, p. 2062–1–2062-11.

49) 上岡真紀子.米国におけるビブリオグラフィックインストラクションから情報リテラシーへの転換.Library and Information Science. 2017, no. 78, p. 27–53.

50) 日本の図書館調査委員会.日本の図書館:統計と名簿2019.電子媒体版,日本図書館協会,2020.

51) 日本の図書館調査委員会.日本の図書館:統計と名簿2020.日本図書館協会,2021, 517p.