A. 研究の背景

文部科学省内に設置された「これからの図書館の在り方検討協力者会議」は,2006年3月に『これからの図書館像』を提言した。本提言においては,図書館サービスに求められる新たな視点として,“地域や住民の課題解決を支援する機能の充実”を掲げ,“地域や住民の課題解決に役立つ機関であることをアピール”する必要性を述べている1)。こうしたサービスは,日本では「課題解決支援サービス」と呼ばれ,豊田高広は“知識と人々をつなぐことにより地域課題の解決に貢献する,自治体政策の一環として組み立てられた図書館サービス”と定義している2)。課題解決支援サービスは地域の行政機関・団体と連携して取り組むことが多くみられる。本研究では地域の行政機関・団体の中でも,まず連携先として挙がると考えられる「国や地方自治体の関係部局,その外郭団体」を「関係機関」と呼ぶこととする。

『これからの図書館像』においては,“課題解決支援を効果的に実施するには,地域の関係機関や団体との連携・協力が不可欠である”ことも言及している1)。その理由として,関係機関は住民や地域の課題に関する分野の政策実施を担う団体であり,関係機関の政策実施により,住民や地域の課題を直接的に解決できる可能性があることが挙げられる。公共図書館の課題解決支援サービスと関係機関の政策実施とを結びつけるため,連携という方法がとられていると考えられる。公共図書館から効果的な連携策の検討,提案を行い,地域や住民の課題解決を一層促進するためには,関係機関がどのように政策を実施しているか分析することが有効であると考えられる。そこで本研究では,関係機関の政策実施を分析対象とする。Ray C. Ristによれば,政策研究における政策周期は政策形成,政策実施,政策説明責任の3つの局面により構成され,そのうち政策実施は“政策形成段階で確定された政策とその目標が,プログラム,手続き,規制へと変換される”ことである。本研究の対象は,政策研究の中でもこの政策実施に相当する3)。

関係機関による政策実施の中でも,本研究では起業を取り上げる。岡田悟は深尾京司4),グローバル・アントレプレナーシップ・モニター(GEM)調査5)などの先行文献・調査に基づき,“起業活動が盛んな国では,新規雇用が生まれやすく,企業・産業の新陳代謝が活発になり,イノベーションの創出や生産性の上昇が生じやすい。その結果,起業活動が低調な国と比べて経済成長率が高くなることが推測される”とした上で,日本の起業活動が先進国の中でも低水準であると指摘している6)。よって,日本において課題とされている地域があると考えられ,取り上げる意義があると判断する。なお,本文中では固有名詞や引用を除き,新しく事業を興すことを原則として「起業」と表記する。

本研究の分析対象地域は東京都とする。東京都においては,産業労働局商工部が起業支援を所管し,施策を立案している7)。さらに,東京都の監理団体(2018年1月当時)8)である東京都中小企業振興公社が実際の支援事業を行っている。2002年当時産業労働局の部長職であった乾敏一によれば,東京都は開業率よりも廃業率のほうが高い状況にあることから「東京構想2000」という中期計画において開業率を上げることを目標に定めている9)。さらに,2017年1月には起業支援を行う施設である「TOKYO創業ステーション」(以下,創業ステーションとする)を設立した10)。日本経済新聞の報道によれば,東京都知事であった小池百合子は2017年度の看板政策として「国際金融・経済都市の実現」を掲げ,“起業支援には36億円を充てる。「15年度の東京都の開業率は5.6%。英国や米国の10%超まで引き上げたい」。小池知事は1月26日,丸の内に新設した「TOKYO創業ステーション」の開会式で意欲を示した”と書かれており11),長い期間自治体として起業支援を重視していると考えられ,分析対象として適切であると判断した12)。

B. 先行研究

1項では起業支援の分析に関わりの深い,日本の関係機関による起業支援に関する研究を取り上げる。2項では,分析結果を踏まえて検討する公共図書館における起業支援についての先行研究を取り上げる。しかし公共図書館における起業支援に直接的に言及している研究は多いとは言えない。内閣府経済財政諮問会議が出した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」には,“「起業」による就業機会の拡大を図るため(中略)ビジネス支援図書館の整備等により,総合的な事業化・市場化支援を推進する”と明記される13)など,日本の公共図書館における起業支援はビジネス支援サービスの文脈で実施されることが多い。そこで,ビジネス支援サービスにおいて関係機関に言及している,すなわち連携に関する記述が見られる研究をあわせて取り上げる。

1. 日本の関係機関による起業支援

起業支援の動向に関するもの,特定の地域に対してアンケート調査を実施したもの,起業支援の事例について検討したものが挙げられる。動向に関するものとして,金恵成のものがある。金は日本の起業とその支援策について動向をまとめ,その特性,課題を明らかにしている。日本の起業支援は雇用創出や産業再生を企図して行われており,1999年の中小企業基本法改正以降,起業家の人材と技術が不足しているという考えのもと,起業家の育成,教育といったソフト面での支援を重点的に行うようになったとしている。さらに日本の起業はサービス業やソーシャルビジネスが目立つことから,内需拡大が重要な課題であるとしている。さらに,中堅企業であれば備えているマネジメント力や技術力で対応できる一方,創業期やベンチャーの企業の場合は,経営に取り組み高い付加価値を生み出せる起業家が必要であり,その育成が課題であるとしている14)。

アンケート調査として,東京市町村自治調査会のものが挙げられる。都内市町村39自治体の創業支援担当課及び,制度を活用する起業希望者に対してのアンケート調査と,都外を含む関係機関にヒアリング調査を実施している。産業政策,社会政策両方の観点から起業支援を実施していくことで,地域の魅力の向上や街のブランディングにつながり,起業支援と地域活性化の好循環が生まれるとしている15)。

事例検討として,北島彩子らは多摩信用金庫における創業支援や地域活動を生み出すための支援を対象として,取組の分析と連携している自治体へのインタビュー調査を行っている。連携している自治体へのインタビューから,市役所が起業の窓口を果たし,信用金庫が金融面や専門的なサポート,取引先や地元事業者とのネットワークを担うことで自治体の創業支援を補完していることや,信用金庫は広域連携や市外のつながりの提供という観点で多摩地域の創業プラットフォームとして期待されていることを明らかにしている16)。

奥田浩二は,取手市・龍ヶ崎市における起業支援の取組を調査している。当該2市の事例を踏まえ,「小さな起業」17)を活性化させるためのポイントとして,取手市であれば「起業家タウンの実現」のように“目指すべき姿”を明確にした上で起業を地域政策に位置づけること,支援の仕組みづくりが重要であるとしている。さらに仕組みづくりのためには“関連する取組みをつなげること”や,起業者と事業家,住民が刺激を与え合う場を作ること,地域で起業と経済の循環を実現することが重要であるとしている18)。

藤森保明は,関係機関によるベンチャー企業の支援事業として,中小企業基盤整備機構と,東京都中小企業振興公社(以下,公社とする)の取組を取り上げ,それぞれのホームページ(以下,HPとする)を元に制度を整理している19)。

これらの先行研究では,関係機関の取組内容の紹介や,取組そのものの分析に留まっており,政策目的と実際の取組との関係を分析した研究は見られない。奥田の文献では,目指すべき姿を明確にする必要性は言及されているものの,「起業家タウンの実現」という取手市の目標への言及のみで,その政策と事業との関係についての分析は十分とはいえない。また,北島らや奥田の文献により連携の必要性は示されているものの,図書館との連携について取り上げた文献は見られない。

2. 公共図書館における起業支援

滑川貴之は,ある自治体の図書館で実施している,中小企業診断士と連携した起業相談会について,相談記録の分析,参加者への質問紙調査及び聞き取り調査を実施した。図書館による資料提供とレファレンス機能,および中小企業診断士が行うアドバイスとアイディアの提示により,相談者の起業の着想が事業として形成されるまでの流れを,事業イメージ形成モデルとして提示している20)。

竹内利明は,情報を運用してビジネスを支援する司書を養成することで,公共図書館が起業を喚起し中小企業を支援することができ,地域経済発展に貢献できるとともに,市民に新たな価値を提供できるとした。さらに既存の経済施策の活用が重要であり,国,都道府県,中小企業総合事業団,各支援機関などと連携して取り組むべきとしている21)。

乾敏一は,起業には情報が必要であり,データやノウハウなどによる情報面からの支援や情報格差の是正,起業への機運醸成といった点から図書館が有効であると述べている。さらに産業労働局では2002年6月から開業率向上に向けた取組として東京商工会議所内に「TOKYO SPRing」という図書館を設置したことを述べている9)。

国外の文献でも,主に米国において事例紹介や公共図書館を対象とした調査や事例研究が見られ,連携について言及されているものもある。Christina Pryorはミズーリ州のセントルイス郡図書館で始められた起業者や中小企業を支援する取組である“Mind Your Business”という連続セミナーについて取り上げている。資金調達や法律など,ビジネストピックに関する内容を扱うにあたり,図書館員の力だけでは実施は難しいと考え,ミズーリ大学エクステンションやミズーリ州中小企業技術・開発センターといったセントルイス地域の関係機関と連携を築いたとしている。連携により,起業者や中小企業経営者のための情報源をより広く紹介できるようになったことを述べている22)。

起業者側の図書館活用についてうかがえるものとして,『カレントアウェアネス-E』に3度にわたり掲載された「起業における図書館活用」がある。公共図書館を活用した起業事例について,起業者が自らの体験と,図書館の活用について記している23–25)。広島市立中央図書館を活用して起業した中村明は,図書館におけるセミナーの受講が関係機関の利用,ひいては起業につながったことを示している24)。

公共図書館のビジネス支援サービスに関する研究において連携に関する記述が見られるものとして,田村俊作らのものがある。田村らは,ビジネス支援サービスを実施する公共図書館の利用者,図書館員,関係機関に対する半構造化インタビュー調査,海外の図書館や,モデルとなる図書館の訪問調査などを実施した26, 27)。これらの研究を踏まえ,田村は公共図書館におけるビジネス支援サービスの特性は,国や自治体の“政策課題に沿ってサービスの展開を図る”ことであるとしている。また,関係機関との連携によってそれが補強され,図書館サービスが行政施策の一環として位置づけられ,より効果的に実施する体制がつくられると述べている28)。あわせて田村らは,専門家・関係機関と協力してサービスを設計する方法として,商工会議所や産業振興分野の自治体関係者,有識者からなる委員会を図書館が組織し,サービス運営上に必要な専門知識を得ていたことを挙げ,情報共有や情報交換を密に行っていくことで日々の連携が可能であったとしている29)。

池谷のぞみは田村らの研究を踏まえ,ビジネス支援サービスについて“「知識と人々をつなぐ」という公共図書館の中核的な目的を果たす上での”新しい方法であるとした上で,“図書館が長年培ってきた方法に変化を加え,組み合わせた”ことでサービスが生まれているとしている。さらに,図書館員はビジネス支援サービスを設計する中で“潜在的なステークホルダー”を探し出し,連携しようとすることに言及している。ステークホルダーは,公共図書館と“パートナーシップのような関係に発展することもある”一方で,“公共図書館と連携することの意義をすぐには見いだせない”こともあると述べている。図書館は相手組織のメンバーに,地域の経済やビジネスの活性化に貢献する図書館の潜在能力や図書館員の意図を伝える必要があること,また図書館員も相手組織がもつ潜在能力を把握し,連携の仕方を考える必要があるとしている30)。

あわせて池谷は公共図書館が利用者,専門機関に与える価値を3点ずつ挙げている。利用者に対しては,(1)“しきいの低さと安心感”がある場所,(2)適切な情報を見つけ出す“課題解決のための能力”があり,有用な情報源を集めている“共有の情報源”,(3)地域に根ざした情報や人脈が得られる場,である。専門機関に対しては,(1)“すべての市民に開かれている”場所,(2)入門書から専門的な情報源まで所有し,住民が利用できるようになっている“共有の情報源”,(3)情報が必要な時に網羅的な情報探索を行ってくれる“課題解決のための能力”がある,である31)。

これらの先行研究では,公共図書館と関係機関の連携により行われている事業の内容,また起業支援において連携することの意義といった部分が明らかになっている。しかし,“政策課題に沿ってサービスの展開を図る”ことによってどのように自治体政策に公共図書館が寄与できるのかについて,具体的に検討した研究は見られない。

C. 研究の目的

先行研究の検討により明らかになった課題として,関係機関による起業支援の研究においては政策目的と実際の取組との関係を分析した研究が見られない点が挙げられる。より効果的な起業支援を検討するためには,政策目的を踏まえて施策・事業を分析する必要がある。さらに,図書館は起業に必要な情報を提供するとともに,住民と関係機関とをつなぐ場として,金14)が述べたような起業家教育に寄与できる可能性があるにも関わらず,見過ごされている状況にある。一方で,図書館による起業支援やビジネス支援に関する研究においては,自治体政策,すなわち関係機関による起業支援に対して公共図書館がどのように寄与できるのかを具体的に検討した論文がない点が挙げられる。

そこで本研究では,東京都における関係機関の起業支援を取り上げ,その政策・施策・事業を調査し,政策目的を達成するにあたっての政策実施上の課題を明らかにすることを目的とする。さらに,公共図書館が連携することでどのように課題を補完し,関係機関の政策実施に寄与することができるのかについて考察を行う。

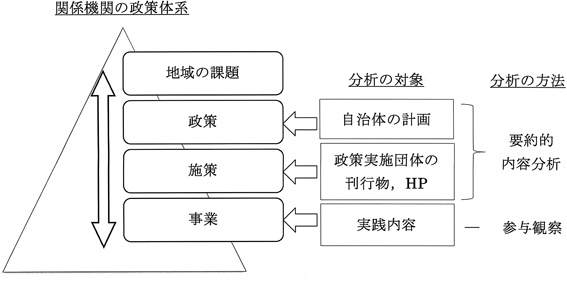

自治体は,地域の課題に対応した政策を立案している。西尾勝によれば,政策を具体化するにあたっては“対応の基本方針を表明した抽象度の高い政策(policy)を行政サービスの生産・供給の仕組みを設計した施策(program)に分解し,この施策をさらに個別の行政サービスの内容を確定した事業(project)にまで具体化する”という流れがある32)。政策を分析することで,起業支援を通じて目指すところ,つまり政策目的を明らかにすることができる。さらに,施策や事業を分析することで政策実施の内容を明らかにすることができる。

さらに,起業支援の実施についてより具体的に分析し,実証的に課題を導くために,重要と捉えられる事業について参与観察を行う。佐藤郁哉によれば,参与観察とはフィールドワークの一手法であり,“調査者自身が現実の社会生活に参加しながら,その調査現場における人々の言動や生活について観察すること”である33)。本研究では,関係機関が実施するセミナーに受講者として参加する。田村らはビジネス支援において,関係機関と連携したセミナーは最も包括的に支援を行うことができていたと述べている34)。中村のように,図書館におけるセミナーの受講が関係機関の利用につながった事例もあり24),関係機関と公共図書館とをつなげる可能性があり重要と考えられることから,観察対象とする。筆者が受講者としてセミナーに参加し,政策目的を達成するにあたってどのようにセミナーが行われ,起業にあたって必要な知識,スキルを得られる仕組みになっているか,政策実施にあたっての課題がないかを調査した。

最後に,政策目的を達成するための施策・事業としての課題,すなわち東京都の起業支援における政策実施上の課題を導き,図書館が連携することで,どのように課題を効果的に解決しうるのかを具体的に検討,提案する。本研究での分析対象はあくまで自治体の起業支援における政策実施であり,図書館に対しての調査は行わないため,連携先として想定される公共図書館の既存の強みや資源を生かした方法を検討する。分析対象地域は東京都であり,その監理団体を政策実施分析の対象とすることから,東京都内に所在し,連携対象になる可能性が高いと考えられる東京都立中央図書館や都内市区町村立図書館を具体的な公共図書館として想定する。こうした検討により,公共図書館が実施する起業支援に資するサービスが,関係機関の政策実施をより効果的なものにできることを実証的に示せると考えられる。

本研究の調査時期は2017年5月~2018年1月である。調査結果は2018年1月時点の状況に基づくものであり,論文の掲載時とは異なっている部分がある。

本研究の対象となる東京都では,東京都が政策・施策を立案し,公社が実際の支援事業に取り組んでいる。すなわち,政策立案主体は東京都,政策実施主体は公社という構造になっている。そこで,次のように政策・施策・事業の分析を行う。政策においては,東京都の総合計画を対象とした質的内容分析を実施した。施策においては,産業労働局の刊行物の質的内容分析によって施策の体系を整理した上で,公社の刊行物・HPを対象とした質的内容分析を実施した。事業においてはセミナーを対象とした参与観察による分析を実施した。

この分析により,東京都の起業支援における政策・施策・事業を明らかにした上で,政策目的を達成するにあたっての政策実施上の課題を導き出した。東京都や公社の発行する総合計画や刊行物の収集にあたっては,都立中央図書館の資料を活用した。分析対象と対応する調査内容を図示したのが第1図である。本研究において,「政策実施」は伊藤修一郎による“政策目的の達成に向けて,政策に定められた手段を行使して社会に働きかける活動”35)を指すことばとする。

A. 計画を用いた政策の分析

大杉覚によれば,自治体は行政運営にあたり,活動上の枠組みや指針を提示する計画を定めており,“自治体の行政部門全般にわたる政策等を包括的・統合的・横断的に捉える計画”であり,自治体にとって基幹的な計画として位置づけられる総合計画,“特定の行政部門が策定・所管・運用する特定の政策等の分野に関する計画”である個別計画に分けられるとしている36)。自治体は地域の課題を解決する政策を立案し公示するために,計画を策定し,公開しているといえる。そこで基幹的な計画である総合計画を対象として,東京都の起業支援における政策を分析した。

2018年1月現在,東京都は2014年12月に策定した『東京都長期ビジョン』(以下,『長期ビジョン』とする)37)と,2016年12月に策定した『都民ファーストでつくる「新しい東京」~2020年に向けた実行プラン~』(以下,『実行プラン』とする)38)の2種類の総合計画に基づいて施策・事業が行われていたことから,これらの計画を分析の対象とした。東京都の2種類の総合計画を参照し,起業支援に関わることば(起業,創業,開業)がある部分を見出し単位で抽出し,要約的内容分析を実施した。Uwe Flickによれば,要約的内容分析とは質的内容分析の一手法であり,“類似する発言の削除により資料を削減する手法と,資料の内容をより高次元の抽象レベルにまとめる手法との組み合わせ”を行うものである39)。本分析により東京都の起業支援における政策課題や政策目的,紐づく施策を明らかにした。

なお,大杉は総合計画について“メリハリを欠いた総花的な計画に過ぎない”点や“政治的な意思決定を基礎とし,行政活動の優先順位付けに焦点を当てた経営戦略的な総合調整が欠ける”点を指摘している36)。2018年1月現在,『長期ビジョン』以前の計画である『2020年の東京』(2011年12月策定)40)に基づき,産業労働局が策定した産業振興に関する10年間の個別計画として『東京都産業振興基本戦略(2011-2020)』(2012年3月策定)41)がある。本来であれば起業支援についての計画を分析する際には,産業振興に関する個別計画も対象とすべきであるが,創業ステーションの設立をはじめとして,調査時点の産業労働局の主要な施策は『長期ビジョン』37)と『実行プラン』38)に基づき実施されていたため,2種類の総合計画を分析対象とする。

B. 刊行物及びホームページを用いた施策の分析

刊行物・HPの分析により,産業労働局が掲げる起業支援に関する施策を整理した上で,支援事業に取り組む公社が行っている事業が施策上のどこに位置づけられるかを整理した。公社の創業支援課は創業ステーションに置かれ42),起業支援事業は創業ステーションにおいて実施されているため,創業ステーションが行うものを分析対象とした。

産業労働局が示す施策は,平成29年度の『産業労働局事業概要』を用いて分析した43)。『産業労働局事業概要』の目次を参照し,起業支援の施策についての記述があると思われる「I総説 第2平成29年度の施策の概要」[p. 4–11],「III中小企業対策 第3創業支援」[p. 56–60]について要約的内容分析を実施した。そして,A節の分析で明らかになった政策と関わりが深く,かつ創業ステーションの取組と結びついている施策を整理し,政策に基づいてどのような施策が実施されているのかを明らかにした。

創業ステーションが行っている事業は,公社が発行する平成29年度の『事業報告書・決算書』(以下,『公社事業報告書』とする)を用いて分析した44)。『公社事業報告書』の目次を参照し,起業支援の事業について記述があると思われる「III実施事業3 創業支援事業」[p. 23–31]について要約的内容分析を実施した。さらに,創業ステーションHPのサービスメニューについて記述がある箇所も対象とし,要約的内容分析を実施した45)。創業ステーションは事業を実施する団体であり,サービスメニューや個別の事業レベルでの記載が主であったため,どのように政策と関連づけて施策にまとめられるかを筆者が整理した。

さらに,前述したとおり当時の都知事であった小池百合子が開業率を高める施策の一つとして掲げている11)創業ステーションについては,他の紐づく施策との関係を分析するために,報道発表資料を参照した10)。報道発表資料には「東京都創業NET」というWebサイト46)について言及されており,創業ステーションとも関わりが深いと考えられたため,当該Webサイトについても参照し,要約的内容分析を実施した。

さらに,刊行物・HPのみでは分析が難しい部分を補完するため,創業ステーションの訪問,創業ステーションの起業支援事業を担当する事務職員A(以下,事務職員A)へのインタビュー調査を2017年12月22日に,公社が運営するインキュベーション施設の訪問,施設入居企業の経営相談を担当する中小企業診断士B(以下,SMEC B)へのインタビュー調査を2017年7月6日にそれぞれ行い,当該施設はどのように運営されており,職員はどのように考えて施策に取り組んできたかを分析した。インキュベーション施設は起業者または起業希望者が一定の期間入居し,入居者の起業の準備や,起業前後の事業活動を支援するものであり47),調査当時よりも過去の総合計画である『2020年の東京』(2011年12月策定)40)『10年後の東京』(2006年12月策定)48)において重視されていた起業支援の取組であった。一方,創業ステーションは『長期ビジョン』37)『実行プラン』38)に明記されている起業支援の取組であったため,この2施設の取組の差異を分析した。

C. 参与観察を用いたセミナーの分析

起業支援の政策実施における実践をつぶさに調査し,分析するためセミナーの参与観察を実施した。受講者としてセミナーに参加し,行われている支援の内容と効果,政策実施にあたっての課題について,セミナーの内容と講師の語り,配布された教材から調査,分析した。観察したセミナーは,TOKYO起業塾(以下,起業塾)の入門コース及び実践コース,資金調達に関するワンポイントセミナー「賢い資金調達 金融機関はここを見る!」の3種類である(第1表)。

第1表 参与観察を行ったセミナーの概要| セミナー名 | テーマ | 所要時間 | 観察日 |

|---|

| TOKYO起業塾 入門コース | ビジネスモデル構築入門 | 1日(5時間30分) | 2017年7月11日 |

| TOKYO起業塾 実践コース | (1)ターゲティングとマーケティング

(2)事業に必要な数字の話

(3)事業計画の発表 | 3日

(1日当たり5時間30分) | 2017年7月22日,

8月12日,

8月26日 |

| ワンポイントセミナー | 賢い資金調達金融機関はここを見る! | 1日(40分) | 2017年8月10日 |

観察対象となるセミナーの選定にあたっては,『公社事業報告書』44)と創業ステーションHP45)によりセミナーの内容を調査し,より多くの起業希望者に資すると考えられるセミナーを選定した。起業塾は創業ステーションHPにおいて“事業アイデアをお持ちの方が集まり,起業の初期段階や,ビジネスプランを練っていく際に必要な知識・考え方を学ぶセミナー”であると説明されている49)。ビジネスプランを実現可能な形にするという内容は多くの起業希望者に必要であると考えられ,セミナーの中でも特に調査をする意義がある。さらに,入門コース,実践コースと段階が設けられ,起業希望者にどのようなプロセスで知識やノウハウを教授しているかを知ることができるため,対象とした。なお本研究では,「ビジネスプラン」は起業にあたっての事業計画を指すものとする。ワンポイントセミナー「賢い資金調達 金融機関はここを見る!」は,『中小企業・小規模事業者の起業環境及び起業家に関する調査報告書』によれば起業者が創業期や成長初期に最も苦労するのは資金調達であり50),多くの起業希望者にとって課題になると考えられることから,対象とした。

A. 政策の分析

『長期ビジョン』では,「基本目標I史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現」として3つの,「基本目標II課題を解決し,将来にわたる東京の持続的発展の実現」として5つの重点政策がそれぞれ示されている。起業支援に関する記述は,基本目標IIの「世界をリードするグローバル都市の実現」に記載されていた。『実行プラン』では,3つのシティとして「セーフシティ~もっと安全,もっと安心,もっと元気な首都・東京~」,「ダイバーシティ~誰もがいきいきと生活できる,活躍できる都市・東京~」,「スマートシティ~世界に開かれた環境先進都市,国際金融・経済都市・東京~」の分類に基づき,それぞれ7~8の「政策の柱」という重点政策が設けられている。起業支援に関する記述は,スマートシティの政策である「国際金融・経済都市」の一環として記載されていた。総合計画に明確に記述があり,東京都の重要政策として位置づけられている。

2種類の総合計画では,政策課題を次のように整理している。東京都では,インキュベーション施設などの起業を支援する施設を開設して起業者の活動の場をつくったり,起業希望者を対象としてセミナーやビジネスプランコンテストを実施したりして,都民の起業への挑戦を後押ししてきた。しかし,都内における開業率は5.6%(2015年度)であり,米国や英国に比して低い状況にある37)[p. 211]38)[p. 228]。

そこで幅広い層の都民による多様な起業を創出し,開業率を高めることを政策目的として,次の3つの政策が実施されていることが明らかになった。

- (1) 起業実現のための段階的な支援:起業の実現を促すため,個々の起業希望者の進捗やニーズに応じて,継続的なサポート体制を整備すること,若者,女性,高齢者などの幅広い層が地域に根ざした起業をしやすい環境を整備することが掲げられている。段階的な支援を実現する方法として,創業ステーションの活用が述べられている37)[p. 216]38)[p. 234]。

- (2) リーダーとなる起業者の発掘,発信:優れた発想と高い志を持った起業家の卵を発掘し,資金面の支援などを通じて成功事例を創出し,産業界のリーダーとなるような起業家の輩出を目指すとともに,成功事例を広く発信し,起業に挑戦する気運を醸成することが記載されている37)[p. 216]38)[p. 234]。

- (3) 関係機関との連携による起業環境の構築:起業支援のノウハウを有する民間インキュベータや,地域産業に精通した市区町村に対する支援を通じ,起業環境の形成を一層促進することや,地域の金融機関や創業アドバイザーと連携して,資金供給と経営面のサポートを行うことが記載されている37)[p. 216]38)[p. 234]。インキュベータは“入居企業に対して,インキュベーション・マネジャーが配置され,専門的アドバイスや,ビジネスプラン達成に必要な各種専門家のコーディネートを行う”施設を指し51),インキュベーション施設と同義で用いられていると考えられる。ただし,計画上図書館は連携の対象とみなされていなかった。

B. 施策の分析

『産業労働局事業概要』では,東京都の起業支援における課題として,高い地価等の立地条件や後継者難といった理由から企業が減少傾向にあり,“新たな都市型産業の創出及び起業を促進することが重要課題である”と述べている。そこで,“意欲にあふれ,優れた発想や技術を持つ人々の起業や,その後の経営の安定・発展を支援することで,活発な創業の促進を目指す”としている43)[p. 5–6]。さらに,『産業労働局事業概要』では“起業を予定している人や創業間もない企業”を対象とした施策が明示されていた43)[p. 56]。II章B節で示した方法に基づき整理したのが,以下である。

1. 起業支援の場の提供

創業ステーションの報道発表資料によれば,東京の低い開業率は重要課題であるとしたうえで,“東京駅徒歩5分の好立地”に,起業に関心のある者なら誰でも利用することができる起業支援の場として創業ステーションを設置することが示されている10)。『産業労働局事業概要』によれば,創業ステーションは起業希望者を対象に,“情報提供から事業化支援までをワンストップで”支援する場として,明治安田生命ビル(千代田区丸の内)の1階・2階に設置されている。“1階では,主に初期創業準備者を掘り起こすための取組として,創業コンシェルジュによる創業希望者からの簡単な相談対応や,様々な分野・種類のイベントなどを実施する。2階では,創業準備者に対する支援として,(公財)東京都中小企業振興公社が主体となって,TOKYO起業塾をはじめとしたセミナーのほか,プランコンサルタントによる事業化支援などを実施する”と示されている43)[p. 60]。

実際に訪問したところ,1階はStartup Hub Tokyoと呼ばれ,無料で持ち込んだパソコンでの作業や起業希望者同士の情報交換に利用できる施設であった。さらに,起業に有用な約1,000冊の図書・雑誌を閲覧することができる。この図書・雑誌のコーナーにはビジネスに関する理論や事例を扱う図書やビジネス雑誌といったものが置かれていたが,他の施策・事業からの誘導は見られなかった。2階は創業ワンストップサポートフロアと呼ばれ,少人数向けのセミナーや相談事業など,実際に起業するのに必要な知識・スキルを学べるようにする取組を行っている。創業ワンストップサポートフロアについては来場者数の情報がなかったが,東京都財務局がとりまとめた『主要施策の成果』によれば2017年度のStartup Hub Tokyoの来場者数は42,045人であった52)。

こうした立地にこのような形態の施設を設置した意図について事務職員Aにインタビューしたところ,東京駅や明治安田生命ビルの利用者の目に留まりやすい1階にStartup Hub Tokyoを設置することで起業への意識づけを行い,2階の創業ワンストップサポートフロアでビジネスプラン作成の支援を受け起業する,という流れを当該施設で実現しようとしているとの回答を得た。創業ステーションの施設や事業を通して「起業実現のための段階的な支援」の政策の実現を図るとともに,東京駅至近に立地する施設の強みを生かして「リーダーとなる起業者の発掘,発信」の政策を実現する施策であると考えられる。

2. 起業プロセスの可視化

創業ステーションHPのサービス紹介ページによれば,創業ステーションにおいては起業に興味を持つ段階から,開業してビジネスプランを実行するまでの段階を次の5ステップに分けている。(1)「創業とは何かを知る」,(2)「創業へのはじめの一歩を踏み出す」,(3)「自分のビジネスのお客様について考える」,(4)「ビジネスプランをまとめる」,(5)「ビジネスプランを実行する」53)。

創業ステーションのパンフレットによれば,後述するビジネスプランの相談にあたり,必要な項目をスタンプラリーのようにまとめた「創業羅針盤」という行程表を作成している。この工程表は(1)「創業プレ診断」,(2)「マーケティング」,(3)「ビジネスプラン作成」,(4)「開業手続き・事業化」から成る。(1)~(3)の項目がすべて埋まると「策定支援修了証」が発行される54)。ビジネスプラン作成や起業のプロセスを可視化することで,「起業実現のための段階的な支援」の政策を実現する施策であると考えられる。

3. 人的支援による起業家教育

『公社事業報告書』によれば,起業希望者に生じる課題の解決を図るため,セミナーや相談といった人的支援を通じて創業に関する知識習得から事業プランの作成,事業化までをワンストップで支援し,起業家教育に取り組んでいる。セミナーは(1)前述した「起業塾」,(2)資金調達,経営戦略,起業に関わる法律といった起業に関する重要なテーマについて,短時間で必要な知識・ノウハウを習得するための「ワンポイントセミナー」,(3)女性を対象(女性のみ参加が可能)とし,自分の趣味や特技を生かした起業などにおけるビジネスプランづくりの方法を学べるセミナーに分けられている。(3)については『公社事業報告書』ではまとめて表現するための名称がなかったが,本研究では参加対象者に基づき「女性向けセミナー」と呼称する。

相談については,(1)中小企業診断士やベンチャー企業の支援実績のある者がビジネスプランについての相談を受け付ける「プランコンサルティング」,(2)司法書士,社会保険労務士,税理士が開業手続に関する相談を受け付ける「専門相談」,(3)金融機関や信用保証協会の職員が資金調達や融資について相談を受け付ける「融資相談」の3種類に分けて受け付けている。2017年度の件数は(1)プランコンサルティングが「延べ3,752件」,(2)専門相談が司法書士75件,社会保険労務士68件,税理士110件,(3)融資相談が541件であった44)[p. 23–26]。これらの支援をどのように受講者に活用してもらうことを想定しているのか,事務職員Aにインタビューしたところ,起業希望者には入門コース,実践コースを受講してもらい,その後,前述のプランコンサルティングを活用してビジネスプランをまとめてもらう,という利用の流れを想定してメニューを組んでいるとの回答を得た。

専門家による人的支援を通じて個々の起業希望者の起業における課題を解決する取組であり,「起業実現のための段階的な支援」を実現する施策であると考えられる。また多様な機関と連携することで様々な専門家を招いてのセミナーや相談が行われている点から,「関係機関との連携による起業環境構築」を実現する施策でもあると考えられる。

4. HPを用いた情報の集約・発信

創業ステーションの報道発表資料によれば,産業労働局は2016年12月に「東京都創業NET」というポータルサイトを開設した10)。実際に当該Webサイトを参照すると,“「東京都創業NET」は東京都で創業・起業する方々を応援する情報プラットフォームです”と明示され,東京都や国,都内市区町村,商工会議所,政府系金融機関といった団体別,相談,セミナー,資金調達といった事業別に起業に関する支援メニューをまとめて調べられるようにしている46)。ただし,支援機関の中に公共図書館に関する記述は調査時点では見当たらない。

さらに「東京都創業NET インタビュー」では起業家に対し,起業に至った経緯や事業内容,直面した課題をどう解決したか,今後の抱負といった内容のインタビューを掲載している55)。家事代行サービスをオンラインで提供する女性起業者など,注目産業や社会課題の解決に資するようなビジネスで起業した,ロールモデルになるような起業者を選定している。

起業を支援する団体が個別に提供しており,本来であれば別々に調べなければならない情報を集約し,まとめて探せるようにしている。「関係機関の連携体制構築」を実現する施策であると考えられる。さらに成功事例の発信により「リーダーとなる起業者の発掘,発信」を実現する施策でもあると考えられる。

5. 助成による資金面の支援

『公社事業報告書』によれば,起業希望者の目標となるような成功事例を広く発信し,雇用の拡大を促進することを目的として「創業助成事業」を実施している。起業予定者や起業間もない事業者(起業後5年未満)を対象に必要な経費の3分の2,かつ300万円を限度額として経費を助成する取組である。2017年度は863件の申請のうち115件が採択となった。

さらに,起業環境の整備を図ることを目的として「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」を実施している。定められた基準を満たす民間企業や市区町村が設置するインキュベーション施設の運営に係る事業計画を都が認定するとともに,必要な経費の3分の2,かつ整備・改修費の場合5000万円,運営費の場合2000万円を限度額として経費を助成する取組を実施している。2017年度は24件の申請のうち11件が採択となった44)[p. 30–31]。認定された施設は「東京都創業NET」で公開される46)。

成功事例となるような起業者を資金面で支援する「リーダーとなる起業家の発掘,発信」を達成するための施策であるとともに,民間企業や市区町村が運営するインキュベーション施設の設置を支援し,多くの起業支援施設を設けようとしている点で「関係機関との連携による起業環境の構築」を達成するための施策でもあると考えられる。

6. インキュベーション施設の運営

『公社事業報告書』によれば,タイム24(江東区青海),ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA(墨田区本所),ベンチャーKANDA(千代田区内神田),白鬚西R&Dセンター(荒川区南千住),インキュベーションオフィス・TAMA(昭島市)の5施設のインキュベーション施設を運営している44)[p. 27–30]。

A節で述べたように,東京都は調査当時の政策以前から,起業を支援する施設としてインキュベーション施設を整備してきた。実際に総合計画『10年後の東京』48),『2020年の東京』40)において,開業率の向上を目的としてインキュベーション施設の整備を掲げ,起業支援の中心的な取組と位置づけてきた。しかし,『公社事業報告書』によれば,それぞれ入居企業数はタイム24に3社(インキュベータオフィス0社(室数27),スモールオフィス3社(室数38)),ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDAに6社(室数20),ベンチャーKANDAに10社(室数25)と,多いとはいえない状況にあった。さらに,タイム24,ソーシャルインキュベーションオフィス・SUMIDA,ベンチャーKANDAの3か所のインキュベーション施設はすべて2017年3月をもって新規の入居募集を終了していた44)[p. 27–29]。

訪問調査を行ったところ,施設には中小企業診断士が所属し,起業希望者の入居審査や入居後の経営相談を担当していた。なぜ入居企業が少なくなってしまったのか,また,なぜ新規の入居募集を終了してしまったのか,SMEC Bにインタビューしたところ,入居審査において提出されるビジネスプランの多くは条件を満たせるものでなく,申込みがあっても入居を許可できないケースが多くあったとの回答があった。インキュベーション施設による支援を受けるためには施設に入居する必要があるため,入居を許可できなければ起業の促進につながらないと考えられる。こうした過去の施策で見られた課題への対応として,起業希望者の課題になるビジネスプランを対象としたセミナーや相談といった支援が行われていると考えられる。

インキュベーション施設に関する施策は,前項で述べたような助成による民間インキュベーション施設の設立支援に加え,研究開発を必要とするようなビジネスを掘り起こしたり,多摩地域の活性化につながったりするインキュベーション施設の運営に取り組んでいる。『公社事業報告書』によれば,研究開発や試作用作業場の提供を目的とした企業支援施設である白鬚西R&Dセンターと,多摩地域の起業支援施設であるインキュベーションオフィス・TAMAを運営している。それぞれ入居企業数は白鬚西R&Dセンターに11社(室数14),インキュベーションオフィス・TAMAに5社(室数6)であった44)[p. 27–29]。「リーダーとなる起業家の発掘,発信」を達成するための施策であると考えられる。

C. セミナーの分析

1. 起業塾入門コース

起業塾入門コースは,新しいビジネスのアイディアを起業に結び付けるためにビジネスモデルに関する理論やビジネスのターゲットを設定するための方法を学ぶセミナーであった。担当する講師Cは総合商社やベンチャーキャピタルにおいて20年以上にわたり,新規事業の立ち上げとベンチャー投資活動を行ってきたとともに,起業に関する海外の図書の翻訳に携わっており,理論・実務双方の観点で起業に精通すると考えられる者であった。

創業ステーション1階のStartup Hub Tokyoを会場とし,筆者が参加した回は50名の参加を受け入れていた。基本的な講座を,ハードルの低い1階で実施していたと考えられる。『公社事業報告書』によれば,2017年度は年4回開催されている44)[p. 26]。セミナー冒頭では,創業ステーションの職員から施設で実施するサービスについて説明があり,起業希望者に継続的な活用を促していた。

受講者は,講師Cよりリーンスタートアップ56)をはじめとするビジネスモデル構築についての理論の講義を受けたのち,各々のアイディアを理論の枠組みに当てはめるワークを行った。ワークを通じて,自分のアイディアをビジネスモデルとして確立させるにあたり不足していた部分を明らかにすることができると考えられる。さらに,ターゲット設定に必要な理論として,商品が消費者に受け容れられる過程をモデル化した理論の講義を受け,2人ペアになり,相手が最近購入・利用した製品やサービスについて,購入・利用した理由を推測して当てるというワークを実施した。製品・サービスの購入の動機を学ぶことで,自らが取り組む事業の独自性や強みを考える機会となったと考えられる。理論を体系的に解説するのみでなく,受講者が取り組んでいるビジネスや卑近な例に落とし込んだ形で演習を加えつつ理論を解説するという方法により,受講者が理論に基づいた独自のビジネスを設計するのに資するものとなっていたと考えられる。後述する起業塾実践コースとの連続性から,「起業実現のための段階的な支援」を実現するセミナーであると考えられる。

2. 起業塾実践コース

起業塾実践コースは起業塾入門コースレベルの内容を理解している起業希望者を対象に,ビジネスプランを作成するためのターゲットの設定や資金計画について学ぶためのセミナーである。3日間のセミナーで,「ターゲティングとマーケティング」,「事業に必要な数字の話」,「事業計画の発表」で構成され,講師D・Eの2名が担当した。受講に際し,セミナーで学んだ内容を踏まえて自らのビジネスプランを考え,まとめる課題が毎回課された。

講師Dは起業や経営に関するセミナー事業を担当する企業に勤めるコンサルタントであった。マーケティングに関する図書や雑誌記事の執筆や講演,研修実績を豊富に有し,マーケティングについて専門的な知識・ノウハウを持っていると考えられる。講師Eは創業ステーションのプランコンサルティングの女性相談員であり,起業に関する個別相談実績は1,500名を超える,起業支援実績の豊富な講師である。さらに,講師自身が子育てしながらの起業を経験しており,女性起業家のモデルとなるような存在であると考えられる。講師Dが1日目,講師Eが2日目,講師D・Eの2名で3日目を担当するという構成だった。創業ステーション2階の創業ワンストップサポートフロアを会場とし,筆者が参加した回は約20名の参加を受け入れていた。『公社事業報告書』によれば,2017年度は年8回開催されている44)[p. 26]。起業においては仲間づくりが重要であると,セミナーの際に繰り返し講師D・Eは述べており,演習に自己紹介の時間をとるとともに,受講者同士で名刺交換や交流をするように勧めていた。実際に休憩時間には個々の受講者が名刺交換をしながら,各々の現在の勤務している企業や取り組んでいる事業,起業を目指すにあたって抱えている課題の情報交換が行われていた。

1日目「ターゲティングとマーケティング」においては,受講者は起業家としての心構えや考え方,経営における理念と戦略,戦術についての講義を受けたのち,グループを組んでいる他の受講者と自分が起業したいビジネスの理念と戦略・戦術をお互いに話し合った。次にマーケティングについての講義を受けたのち,グループを組んでいる他の受講者と,起業したいビジネスをマーケティングの4P57)の枠組みに基づき説明し合った。最後にプレゼンテーションのノウハウについての講義を受けたのち,金融機関に自分の商品,サービスを説明することを想定したワークがあった。自分の起業したいビジネスを説明する起業希望者役,そのビジネスについて質問,意見を述べる金融機関役,様子を観察してコメントをする第三者役に分かれ,起業したいビジネスの内容を説明し合った。

講師Dは著名な国内外のビジネスの事例を多く紹介するとともに,講師自身がコンサルタントやセミナー講師としての独自性をどのようにつくりあげてきたかを話していた。受講者が自らのマーケティングや経営戦略を構築するノウハウを学ぶだけでなく,ユニークなビジネスをどのように構築していくかについてや,成功する起業家に求められる資質や考え方についても理解させるような内容であったと考えられる。

1日目の事後課題として,製品またはサービスの説明に加え,製品・サービスのターゲットや購入・利用方法,他の商品と比べての優位性を記載したビジネスプランの提出を求められた。第1日目の内容は,起業塾入門コースの後半部分で扱われたターゲット設定をより深く掘り下げたものであり,連続性を意識した内容であると考えられる。

2日目「事業に必要な数字の話」においては,受講者は売上・利益計画,目標売上の立て方についての講義を受けたのち,自分のビジネスプランを計画のテンプレートに当てはめて計算するワークに取り組んだ。さらに,起業に必要な資金計画の立て方についての講義を受けたのち,同様に計画のテンプレートを用いて計算に取り組んだ。金融機関から融資を受けるにあたり重要なファクターとなる売上・利益計画や資金計画について,実際に自分の開業計画を元に作成する演習が設けられ,受講者たちは実際に手を動かしながら資金計画を考えることができたと考えられる。

筆者が受講した際は,これらの内容に入る前に,ターゲティングとマーケティングや,商品・サービスの差別化に関するおさらいの講義が行われた。これは,受講者の1日目の事後課題において「ターゲットの絞り込みが不十分」,「商品やサービスの優位性・強みが不明確」,「ターゲットとマーケティング計画がかみ合っていない」といった問題があり,講師Eが復習の必要があると考えたためである。

最後に,事業化の参考情報として,起業に必要な調査についての講義があった。新規の起業においては前年度実績がなく,市場動向や消費動向を把握した上で資金計画を作る必要があるため動向の調査が重要であり,金融機関の審査を受ける際にも重視される旨,講師Eから説明があった。既存データを入手して活用することも有効であると説明されたが,方法については言及されなかった。加えて,出版社や発行者の名称も挙げられたものの,個別の情報源の名前や内容についての言及はなく,調査会社の報告書など,個人が購入により入手するのは難しいと考えられる発行者の情報源が複数挙げられていた。

2日目の事後課題として,1日目の課題で求められた事項に加え,売上・利益計画,資金計画,自分がこの事業を成功させられる理由,を書いて提出する課題が課された。1日目の課題において講師Eから指摘があった部分を修正しつつ,講義で扱った資金計画を新規に作成するものであった。

3日目「事業計画の発表」では,各受講者のビジネスプランの発表の前に,講師Eからプレゼンテーションに関する講義が行われた。講師Eはよいプレゼンテーションを行うためのポイントや,伝わりやすいプレゼンテーション資料の作り方,聞き手の心を動かす話し方について解説するとともに,実際に講師自身のプレゼンテーションを見せた。受講者がどのように発表すればよいかをイメージさせるものであったと考えられる。

その後,受講者は他の受講者全員と講師D・Eの前でビジネスプランを発表した。講師D・Eは受講者の発表内容や方法における問題点を指摘していた。発表においては,資金計画に対する説明がなかったり,現実的でない数字が提示されていたりするケースが見られ,資金計画が不充分であると講師D・Eが多く指摘していた。金融機関から融資を受けるための発表を想定した場合,金融機関から信頼されるための無理のない資金計画が必要不可欠であると考えられる。実際にビジネスとして立ち上げる際に融資を受けたり,顧客に商品を販売したりするのに必要になる,自分のビジネスを相手に分かりやすくプレゼンテーションする方法を学ぶことができる内容であったと考えられる。

3日間のセミナーにより,起業におけるアイディアを実際にビジネスプランにまとめるのに必要な知識・スキルが得られるものとなっていたと考えられる。起業塾入門コースや後述する融資に関するワンポイントセミナーとの連続性から,「起業実現のための段階的な支援」を実現するためのセミナーであることに加え,講師Eという女性起業家のロールモデルを受講者に見せることで成功事例を発信することにもなり,「リーダーとなる起業者の発掘,発信」にもつながるセミナーであると考えられる。

3. 融資に関するワンポイントセミナー

融資に関するワンポイントセミナーである「賢い資金調達 金融機関はここを見る!」は,融資制度と,融資を受けるにあたり押さえるべきポイントを40分という短時間で学ぶことができるセミナーである。セミナー自体は講義のみで,希望する受講者は講義後に,講師に対して融資の個別相談を申し込むことができた。会場は創業ステーション2階創業ワンストップサポートフロアを会場とし,筆者が参加した回は15名の参加を受け入れていた。講師Fは,起業への融資を行う政府系金融機関である株式会社日本政策金融公庫(以下,公庫とする)に所属する,融資経験の豊富な職員であった。『公社事業報告書』によれば,2017年度は年8回開催されていた44)[p. 24–26]。

審査のポイント,ビジネスプランにおける資金計画の立て方,公庫の融資事業の3点について,テーマに関連が深い部分である審査のポイントを中心に講義が行われた。資金計画の立て方に関する講義において,予測を立てるのに役立つ資料として,公庫HPで公開されている「小企業の経営指標調査」58)についての簡単な紹介を受けた。講師Fは,自身の融資担当者としての経験を踏まえて,融資担当者は起業希望者との面談や起業場所の訪問でどういうことをチェックしているか,具体的に解説していた。受講者は,融資を受ける際のポイントに加え,金融機関が考える経営者の能力・資質は何なのか,能力・資質をどこで判断するかを学ぶことができたと考えられる。

実際に融資を受けるための知識・スキルを学ぶという点で,起業塾実践コースで学んだ資金計画についての各論的なセミナーであったと考えられる。実際に金融機関から資金を調達するためにどのようにすればよいか,金融機関職員による講義と相談により理解できるセミナーであったと考えられる。起業塾実践コースとの連続性の観点で「起業実現のための段階的な支援」を実現するためのセミナーであったことに加え,講師Fという金融機関職員とのつながりをつくる仕組みとなっている点から,「関係機関との連携による起業環境の構築」にもつながるセミナーであると考えられる。

A. 創業ステーションの政策実施における課題

前章までの分析により,幅広い層の都民による多様な起業を創出し,開業率を高めることを政策目的として,「起業実現のための段階的な支援」,「リーダーとなる起業者の発掘,発信」,「関係機関との連携による起業環境の構築」の3つの政策が掲げられ,関係する施策・事業が実施されていたことが明らかになった。本節では,東京都の起業支援における政策目的と3つの政策を踏まえ,創業ステーションの政策実施の課題を述べる。

1. 「起業実現のための段階的な支援」の課題

当該政策に関わりのある施策・事業は「起業支援の場の提供」,「起業プロセスの可視化」,「人的支援による起業家教育」,セミナーの実施である。創業ステーションという場を活用して,起業塾やプランコンサルティングなど人的支援による起業家教育に取り組み,複数のセミナーや相談を利用することでビジネスプランを作成するのに必要な知識・スキルを段階的に習得できる仕組みを構築していることが明らかになった。ビジネスプランは起業の実現において重要なファクターであるとともに,SMEC Bへのインタビューで示されたように,起業希望者はビジネスプランに課題があることが多かった点から,特に支援の対象になっていると考えられる。

一方,起業に必要な情報入手の支援の必要性が課題として挙げられる。具体的には,次の2点の課題を指摘できる。第一に,資金計画の作成に必要な情報入手である。起業塾実践コースにおいては,講師Eから資金計画の作成にあたり,市場動向などの情報を調査することが重要である旨説明があったにもかかわらず,本研究で分析,観察した範囲では資金計画に必要な情報について,ワンポイントセミナーで挙げられた「小企業の経営指標調査」58)を除き,具体的な情報源の名前やその入手方法についての言及はなく,個人が購入により入手するのは難しいと思われる発行者の情報源が挙げられていた。ビジネスプランや資金計画に有用な情報の入手支援が必要である。

第二に,起業に関する知識・スキルを学ぶための情報入手である。段階的な支援はセミナーをはじめとする人的支援により行われているものの,起業塾実践コースの2日目に行われた事後課題のフィードバックにおいてマーケティング部分が不十分である旨講師Eから指摘があった点や,3日目の事業計画の発表においても資金計画が不充分であると講師D・Eが多く指摘していた点から,セミナーの受講だけでは十分に知識・スキルを身につけるまでに至っていないことがうかがえた。起業希望者が自ら学ぶための仕組みが必要である。

2. 「リーダーとなる起業者の発掘,発信」の課題

当該政策に関わりのある施策・事業は「起業支援の場の提供」,「HPを用いた情報の集約・発信」,「助成による資金面の支援」,「インキュベーション施設の運営」,セミナーの実施である。創業ステーションという場を人々の目に留まる東京駅至近のビルの1・2階に設置するとともに,「東京都創業NET」46)を活用して起業者のインタビューにより起業の魅力を発信するなどして,起業に関心を持ってもらえるような事業を展開していること,セミナーにおいて女性起業家のロールモデルと考えられる講師Eが登壇するなど,人的支援においてもリーダーとなるような優れた起業者の発信に取り組んでいることが明らかになった。創業ステーションが位置する東京丸の内での発信は,会社員をはじめとするビジネスパーソンへのアピールに有効であり,ビジネスパーソンが自らの業務経験を生かして行うような起業の促進につながると考えられる。さらに,実際に起業に取り組む層の中で優れたビジネスプランを有する者については,資金面の支援やインキュベーション施設への入居により一層充実した支援を行うという仕組みを構築している。

一方,幅広い起業につながる都民への発信の必要性が課題として挙げられる。政策目的で掲げられていた「幅広い層の都民による多様な起業を創出し,開業率を高めること」を達成するためには,丸の内エリアに通うビジネスパーソンやインキュベーション施設に入居するような起業家だけでなく,「女性向けセミナー」で挙げられていたような,趣味や特技を生かした起業などを促せるような仕組みが必要ではないだろうか。そのためには起業に関心があるが創業ステーションに足を運ぶにはハードルがあるような層や,起業という選択肢を意識していないような者を含む,多くの都民に起業という選択肢を考えてもらえるような情報発信が必要である。

3. 「関係機関との連携による起業環境の構築」の課題

当該政策に関わりのある施策・事業は「人的支援による起業家教育」,「HPを用いた情報の集約・発信」,「助成による資金面の支援」,セミナーの実施である。司法書士や税理士,金融機関職員といった多様な専門家との関係を構築してセミナーや相談といった人的支援に取り組み,様々な専門家のノウハウを生かして起業における幅広い課題を解決できるようにしていることが明らかになった。さらに,民間企業や市区町村が設置するインキュベーション施設を都が認定・助成し設置を促進するとともに,様々な主体が運営する起業支援施設や支援事業についてHPを用いて発信することで,都内に所在する多様な施設を生かして起業を支援する環境が生み出されていることが明らかになった。東京都や公社を主体とするものに限らない支援事業を生み出し,発信することで,様々な都民が起業支援を受けられる環境を構築していると考えられる。

一方,地域の関係機関や専門家につなぐ仕組みの必要性が課題として挙げられる。政策目的で掲げられていた「幅広い層の都民による多様な起業を創出し,開業率を高めること」を達成するためには,奥田が述べた「小さな起業」17, 18)のように,地域に根ざしたビジネスに取り組む起業を促進することが必要となる。そのためには多様な専門家を創業ステーションに招いたり,関係機関をHPで案内したりするだけではなく,各地の都民を各地域に所在する関係機関につなぐような仕組みが必要である。

B. 創業ステーションの政策実施における連携の検討

前節で挙げた政策実施上の課題を踏まえ,都内公共図書館の持つ既存の資源や強みを生かして,より効果的に政策を実施し,政策目的を達成できるような連携の方法を検討する。本章の主旨をまとめると,第2表のようになる。

第2表 東京都の起業支援の課題と連携の検討| 政策目的 | 政策 | 施策・事業 | 政策実施の課題 | 連携方法の検討 |

|---|

・幅広い都民による多様な起業の創出

・開業率の向上 | 起業実現のための段階的な支援 | ・起業支援の場の提供

・起業プロセスの可視化

・人的支援による起業家教育

・セミナーの実施 | 情報入手の支援の必要性

・資金計画に有用な情報入手

・起業に関する知識・スキルを学ぶための情報入手 | 図書館員による情報入手の支援

・図書館員による情報の探し方に関するセミナーを実施

・相談事業を利用する起業希望者を対象にレファレンスサービスを実施

・図書館員がセミナーに関連する展示の実施,資料リストの作成

⇒起業希望者を情報の観点で支援する |

| リーダーとなる起業者の発掘,発信 | ・起業支援の場の提供

・HPを用いた情報の集約・発信

・助成による資金面の支援

・インキュベーション施設の運営

・セミナーの実施 | 幅広い起業につながる都民への発信の必要性 | 図書館を通じた起業の魅力発信

・図書館で起業の魅力を伝えるための講演会を実施

・起業塾入門コース・女性向けの入門者対象のセミナーを図書館で開催

⇒起業に興味を持つ都民を増やす |

| 関係機関との連携による起業環境の構築 | ・人的支援による起業家教育

・HPを用いた情報の集約・発信

・助成による資金面の支援

・セミナーの実施 | 地域の関係機関や専門家につなぐ仕組みの必要性 | 関係機関と都民をつなぐ図書館サービスの実施

・市区町村立図書館が近隣の関係機関を案内(資料展示やパスファインダーの作成,レファレンスサービス)

・都立中央図書館が市区町村立図書館に声掛け・実施の支援を行う

⇒起業希望者と地域の関係機関との結びつきが生まれる |

1. 図書館員による情報入手の支援

都立中央図書館においては「企業・業界情報リスト」というブックリストを作成,配布している。当該リストには東京商工リサーチや帝国データバンク,富士経済といった調査会社が発行した個別の情報源が挙がっており59),起業に有用な情報を所蔵していることがうかがえる。青野正太らは,Eメールで都立中央図書館に寄せられたビジネス情報に関するレファレンス事例を取り上げ,造園工事業の経営に関する情報として経営指標,市場規模,都道府県の事業者の実態などについて問い合わせを受け,所蔵している専門書や契約しているオンラインデータベースを提供したことを述べている60)。起業に有用な情報を有し,レファレンスサービスによりビジネスに有用な情報源を利用者に適切に案内することができる図書館員がいる公共図書館が,市場動向をはじめとした,起業における情報の入手に役立つ可能性がある。

そこで,起業塾実践コースやワンポイントセミナーなどのセミナー事業に,都立中央図書館の職員を講師とする情報の探し方に関する内容を取り入れるとともに,相談事業を利用する起業希望者を対象としてビジネスプランの作成に必要な情報を提供するレファレンスサービスを実施することが考えられる。起業希望者は,図書館員の人的支援により,起業における課題の解決に必要な情報を入手することができる。さらに,創業ステーションStartup Hub Tokyoの図書・雑誌を活用し,講師と相談した上で図書館員がビジネスモデル,マーケティング,資金計画など,セミナーの内容と合わせたテーマで資料展示を実施したり,リストを作成しセミナー中に配布したりすることが考えられる。起業希望者は図書・雑誌を活用し自らセミナーや相談といった人的支援で得られた知識を深めたり,関連する知識を習得したりできるようになる。起業希望者を情報の観点で支援することで,「起業実現のための段階的な支援」をより効果的に実施することができると考えられる。

2. 図書館を通じた起業の魅力発信

『東京都立図書館事業概要 平成29年度版』によれば,都立中央図書館は年間277,228人が入館している(2016年度実績)61)。東京23区の区立図書館まで範囲を広げると,『東京都公立図書館調査 平成29年度』によれば,区立図書館は年間42,373,403人が来館しており(来館者数を取得していない港区・世田谷区・江戸川区除く区部の図書館来館者数の合計,2016年度実績)62),多くの都民が公共図書館を利用しているといえる。これらの利用者の中には起業を意識していない,あるいは意識しているものの創業ステーションのような施設に訪れるにはハードルを感じている者が含まれていると見込まれる。こうした利用者に訴求する場として,公共図書館の存在が効果を発揮する可能性がある。

そこで,都立中央図書館や都内区立図書館において,東京都の起業支援を利用して起業した者や,講師Eのように起業者のロールモデルとなるような者が登壇する講演会を実施し,起業者の存在や起業の魅力を発信することが考えられる。さらに,起業塾入門コースや女性向けセミナーの入門者を対象とするものなど,起業の基本的な内容を扱うセミナーを,図書館を会場として開催することが考えられる。図書館という開かれた場を生かして起業の魅力を伝えることで,創業ステーションやインキュベーション施設を利用する層と異なる都民に起業の魅力を伝えることができるとともに,創業ステーションなど他の施策・事業の利用を促すことにもなると考えられる。“起業に挑戦する気運を醸成する”,すなわち起業をしたいと考える都民を増やすことにつながり,「リーダーとなる起業者の発掘,発信」をより効果的に実施することができると考えられる。

3. 関係機関と都民をつなぐ図書館サービスの実施

『東京都公立図書館調査 平成29年度』によれば,都内市区町村の「図書館(設置)条例に記載された図書館」,すなわち都内市区町村立図書館は385館となっており(2017年4月1日時点)62),都内には多くの市区町村立図書館があるといえる。さらに,全国公共図書館協議会の発行する『公立図書館における課題解決支援サービスに関する報告書』によれば,東京都に所在する市区町村立図書館のビジネスに関する情報の提供率は70.2%であり(2014年4月時点)63),ビジネス支援サービスは多くの都内市区町村立図書館で取り組まれているといえる。公共図書館ではビジネス支援サービスを行うにあたり,近隣の関係機関が発行するチラシやパンフレットを収集して利用者に提供するとともに,レファレンスサービスやレフェラルサービスにより,利用者の課題に対応する地域の関係機関や専門家を案内している。都内に多く所在し,地域の資源に精通した図書館員がサービスを担う市区町村立図書館は関係機関と都民をつなぐ存在となる可能性がある。

そこで,地域の産業や起業に関する関係機関に通じている市区町村立図書館が,資料の展示やパスファインダーの作成,レファレンスサービスなどの図書館サービスにおいて近隣に所在する起業支援に取り組む関係機関を案内することが考えられる。こうしたサービスは市区町村立図書館のビジネス支援サービスで既に行っていることも考えられるが,都道府県立図書館である都立中央図書館が市区町村立図書館に対して声掛けをしたり実施に向けた支援を行ったりすることで,より幅広く,適切に実施することができると考えられる。市区町村立図書館のサービスを通じて起業希望者と地域の関係機関との結びつきが生まれ,起業希望者が必要な支援を受ける仕組みができると考えられる。東京都全域で地域に応じた起業支援を行うことにつながり,「関係機関との連携による起業環境の構築」をより促進することができると考えられる。

本研究では,公共図書館のビジネス支援サービスにおいて連携する相手である関係機関について,東京都を事例に政策実施の分析を行った。東京都の政策目的における施策・事業の課題を明らかにした上で,都内公共図書館が連携することでどのように起業支援の政策実施をより効果的なものにできるのかについて具体的に検討した。

このアプローチは,関係機関の政策実施を補完し発展させ,地域や住民の課題解決を一層促すのに有効であると考えられる。本研究は東京都の起業支援を事例としたもので,他の事例にすぐに適用できるものとはいえないが,関係機関の政策実施に公共図書館がどのように寄与できるかを検討する一方策として,他の自治体やサービスにおいても役立つ可能性がある。

今回は連携先である関係機関の分析に重点を置いたため,公共図書館に対する調査を十分に行うことができなかった。本研究において得られた知見を踏まえ,今後は公共図書館におけるビジネス支援サービスの実践について,地域の課題や政策との関連を踏まえて分析していきたい。

謝辞Acknowledgments

本論文は2018年1月に慶應義塾大学大学院文学研究科に提出した修士論文,三田図書館・情報学会2018年度研究大会(2018年10月13日)における学会発表「東京都の起業・創業支援における図書館サービスの可能性」の研究成果に基づくものです。執筆にあたりご指導いただいた慶應義塾大学文学部の池谷のぞみ教授,調査にご協力いただいた関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

引用文献References

1) これからの図書館の在り方検討協力者会議編.これからの図書館像:地域を支える情報拠点をめざして.これからの図書館の在り方検討協力者会議,2006, 94p.

2) 豊田高広.イノベーションとしての課題解決支援サービス:静岡市立図書館と田原市図書館での経験から.図書館評論.2018, no. 59, p. 39–46.

3) Rist, Ray C.“第16章 質的研究から政策への影響”.質的研究ハンドブック3巻.(岡野一郎訳.)北大路書房,2006, p. 385–400.

4) 深尾京司.「失われた20年」と日本経済.日本経済新聞出版社,2012, p. 201–274.

5) みずほ情報総研.“令和2年度グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業(起業家精神に関する調査)報告書”経済産業省,https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/houkokusyo/GEM2020_report.pdf, (入手2023-06-05).

6) 岡田悟.我が国における起業活動の現状と政策対応:国際比較の観点から.レファレンス.2013, no. 744, p. 29–51.

7) “東京都の組織・各局のページ 産業労働局”.東京都.https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/soshikijoho/soshiki/sangyo-rodo.html, (入手 2023-06-05).

8) 「東京都監理団体指導監督要綱」によれば,監理団体は“都が出資,出えんを行っている団体及び継続的な財政支出,人的支援等を行っている団体のうち,全庁的に指導監督を行う必要のある団体”と定義される外郭団体である。監理団体は,2019年4月1日に政策連携団体へと改められた。東京都総務局.“東京都政策連携団体に関する改革の取組”東京都総務局,https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/04group/dantai3.html, (入手 2023-06-05).

9) 乾敏一.“東京都におけるビジネス支援図書館政策”.シンポジウム 動きはじめたビジネス支援図書館:図書館で広がるビジネスチャンス.経済産業研究所,2002-09-23, https://www.rieti.go.jp/jp/events/e02092301/inui.html, (入手 2023-06-05).

10) 東京都産業労働局,東京都中小企業振興公社.“東京における新たな創業・起業支援の拠点となるTOKYO創業ステーションを開設します!”. https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/16/06.html, (入手 2023-06-05).

11) 国際金融:経済都市:外資系・AI誘致に24億円.日本経済新聞.2017-02-01, p. 15.

12) 2019年に策定された,現在の東京都の起業支援に関する個別計画である『東京都中小企業振興ビジョン』では,世界有数の起業しやすい都市へと発展することと,都内の開業率12%を達成目標に掲げている。東京都産業労働局商工部調整課編集.東京都中小企業振興ビジョン:未来の東京を創るV戦略.東京都産業労働局商工部調整課,2019, 97p.

13) 経済財政諮問会議.経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003. 内閣府,2003, p. 13. http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/cabinet/2003/0627kakugikettei.pdf, (入手 2023-06-05).

14) 金恵成.日本の起業の特性と支援課題.大阪観光大学紀要.2013, no. 13, p. 37–44.

15) 東京市町村自治調査会.創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査研究報告書.東京市町村自治調査会,2016, 141p.

16) 北島彩子,川原晋.信用金庫による創業支援及び地域活動支援への業務展開に関する研究:多摩信用金庫の事例を中心にして.都市計画論文集.2014, vol. 49, no. 3, p. 819–824.

17) 奥田浩二は「小さな起業」を「地域需要創出型」起業と同義で用いている。“若手・女性層などが中心となって,個人や少数従業員の企業,複数人による協働をはじめ,活力ある“小さな企業”として,主として地域の需要や雇用を支えるものとして起業・創業するもの”と定義されている。“ちいさな企業”未来会議.“ちいさな企業”未来会議 取りまとめ.中小企業庁.https://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/2012/download/0622Torimatome-1.pdf, (入手 2023-06-05).

18) 奥田浩二.茨城県取手市・龍ヶ崎市に見る起業支援の仕組み作り.関西ベンチャー学会誌.2019, no. 11, p. 51–60.

19) 藤森保明.ベンチャー支援事業とその事例について.拓殖大学経営経理研究.2007, no. 80, p. 157–172.

20) 滑川貴之.起業者の情報行動からみた公共図書館のビジネス支援サービス:ある自治体のビジネス相談会の事例に基づく分析.日本図書館情報学会誌.2016, vol. 62, no. 1, p. 1–19.

21) 竹内利明.創業支援とビジネス支援機能を持つ公共図書館の提案.情報管理.2002, vol. 44, no. 10, p. 708–713.

22) Pryor, C. Mind your business: Reaching the small business owner and entrepreneur through community partnership and programming. Journal of Library Administration. 2014, vol. 54, no. 3, p. 187–196.

23) 吉田美麻.E2136起業における図書館活用(1):起業知識ゼロから飲食店経営者へ.カレントアウェアネス-E. 2019, no. 369, https://current.ndl.go.jp/e2136, (入手 2023-06-05).

24) 中村明.E2152起業における図書館活用(2):ちいさなおはぎ屋はじめました.カレントアウェアネス-E. 2019, no. 372, https://current.ndl.go.jp/e2152, (入手 2023-06-05).

25) 山中真知子.E2163起業における図書館活用(3):農業を通して広がった社会貢献.カレントアウェアネス-E. 2019, no. 374, https://current.ndl.go.jp/e2163, (入手 2023-06-05).

26) 田村俊作研究代表.企業活動支援メカニズムとしての公共図書館ビジネス支援サービスの効果:平成17年度~平成19年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書.田村俊作,2008, 149p.

27) 田村俊作研究代表.利用者ニーズに適合した公共図書館サービスモデルの構築:平成20年度~平成23年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書.田村俊作,2012, 136p.

28) 田村俊作.“ビジネス支援サービス”.公共図書館の論点整理.田村俊作,小川俊彦編.勁草書房,2008, p. 35–58.

29) “III. ビジネス支援サービスの設計と運営”.企業活動支援メカニズムとしての公共図書館ビジネス支援サービスの効果:平成17年度~平成19年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書.田村俊作,2008, p. 25–45.

30) 池谷のぞみ.“実践的構成物としてのビジネス支援サービス”.池谷のぞみ他編.図書館は市民と本・情報をむすぶ.勁草書房,2015, p. 1–11.

31) 池谷のぞみ.“報告1 ビジネス支援サービスの設計と運営の実際”.利用者ニーズに適合した公共図書館サービスモデルの構築:平成20年度~平成23年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書.田村俊作,2012, p. 4–22.

32) 西尾勝.行政学 新版.有斐閣,2001, p. 283.

33) 佐藤郁哉.社会調査の考え方 下.東京大学出版会,2015, p. 146–149.

34) “II. ビジネス支援サービスの利用者と利用”.企業活動支援メカニズムとしての公共図書館ビジネス支援サービスの効果.田村俊作,2008, p. 9–24.

35) 伊藤修一郎.政策実施の組織とガバナンス:広告景観規制をめぐる政策リサーチ.東京大学出版会,2020, p. 16.

36) 大杉覚.日本の自治体計画.自治体国際化協会,2010, 18p.

37) 東京都政策企画局計画部計画課.東京都長期ビジョン.東京都政策企画局,2014, 460p.

38) 東京都政策企画局計画部計画課.都民ファーストでつくる「新しい東京」:2020年に向けた実行プラン.東京都政策企画局,2016, 388p.

39) Flick, Uwe.質的研究入門:〈人間の科学〉のための方法論 新版.(小田博志監訳.)春秋社,2011, p. 394–400.

40) 東京都知事本局計画調整部計画調整課.2020年の東京:大震災を乗り越え,日本の再生を牽引する.東京都知事本局,2011, 239p.

41) 東京都産業労働局総務部企画計理課.東京都産業振興基本戦略2011-2020. 東京都産業労働局,2012, 134p.

42) “事務所・アクセスマップ 創業支援課【丸の内】”.東京都中小企業振興公社.https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/, (入手 2023-06-05).

43) 東京都産業労働局総務部企画調整課.事業概要 平成29年版.東京都産業労働局,2017, 227p.

44) 東京都中小企業振興公社.事業報告書・決算書 平成29年度.東京都中小企業振興公社,2018, 229p.

45) “TOKYO創業ステーション”.東京都中小企業振興公社.https://startup-station.jp/, (入手 2023-06-05).

46) “東京都創業NET”.東京都産業労働局.https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/, (入手 2023-06-05).

47) 前田啓一.“日本のインキュベータとその特徴”.日本のインキュベーション.前田啓一,池田潔編.ナカニシヤ出版,2008, p. 1–18.

48) 東京都知事本局企画調整部企画調整課.10年後の東京:東京が変わる.東京都知事本局,2006, 134p.

49) TOKYO創業ステーション.“TOKYO起業塾”.東京都中小企業振興公社.https://startup-station.jp/m2/services/seminar/kigyojuku/, (入手 2023-06-05).

50) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編.中小企業・小規模事業者の起業環境及び起業家に関する調査報告書.三菱UFJリサーチ&コンサルティング,2017, p. 74.

51) 竹内文則,森岡英樹.“知恵蔵 インキュベーター(コトバンク)”.DIGITALIO, C-POT. https://kotobank.jp/word/インキュベーター-184205, (入手 2023-06-05).

52) 東京都財務局主計部財政課編.主要施策の成果 平成29年度.東京都,2018, p. 50.

53) TOKYO創業ステーション.“サービス紹介”.東京都中小企業振興公社.https://startup-station.jp/m2/services/, (入手 2023-06-05).

54) TOKYO創業ステーション.創業ワンストップサポートフロアのご案内(チラシ).東京都中小企業振興公社,2017, 1p.

55) “東京都創業NETインタビュー”.東京都産業労働局.https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/interview/, (入手 2023-06-05).

56) リーンスタートアップは“新規事業を立ち上げる際に,最低限の要求に応える製品やサービスをまず提供し,顧客の反応をみながら順次改良を図ることを繰り返すビジネス手法”を指す。小学館.“デジタル大辞泉 リーンスタートアップ(JapanKnowledge)”.ネットアドバンス.https://japanknowledge.com, (入手 2023-06-05).

57) 4Pは製品(Product),価格(Price),流通(Place),プロモーション(Promotion)の4つの要素を指す。McCarthy, E. Jeromeがマーケティングの手段を整理したものである。菊池宏之編著.現代マーケティング入門.同文舘出版,2013, p. 87.

58) “小企業の経営指標調査”.日本政策金融公庫.https://www.jfc.go.jp/n/findings/shihyou_kekka_m_index.html, (入手 2023-06-05).

59) “ビジネス情報について調べる 企業・業界情報リスト”.東京都立図書館.https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/search/research_guide/business/, (入手 2023-06-05).

60) 青野正太,余野桃子.都立中央図書館における利用者サポートの実践.情報の科学と技術.2011, vol. 61, no. 12, p. 495–500.

61) 東京都立中央図書館編.東京都立図書館事業概要 平成29年度版.東京都立図書館,2018, p. 14.

62) “東京都公立図書館調査 平成29年度”.東京都立図書館.https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/lib_info_tokyo/uploads/296ippann.pdf, (入手 2023-06-05).

63) 全国公共図書館協議会編集.公立図書館における課題解決支援サービスに関する報告書2015年度.全国公共図書館協議会,2016, p. 5–11.